Las fiestas populistas, aun cuando sean menos extravagantes que las celebradas aquí y en Venezuela, suelen ser seguidas por un período de resaca en que millones de personas juran que nunca más se dejarán engañar por quienes acababan de defraudarlas. Es comprensible, pues, que Brasil, el país cuyos políticos nos dieron la consigna inolvidable y, hay que admitirlo, bastante eficaz en tiempos de prosperidad incipiente, “roban pero hacen”, esté pasando por una fase moralizadora. ¿Estarían tan enojados con sus dirigentes nuestros vecinos si la economía de su país estuviera expandiéndose a un buen ritmo? Es legítimo dudarlo.

Las protestas han adquirido su propio ímpetu. Día tras día, las calles de las ciudades principales se llenan de muchedumbres indignadas por la rapacidad de casi todos los líderes políticos. Intuyen que su país ha perdido el rumbo por razones éticas. No se habrán equivocado por completo, si bien las raíces del mal son más profundas de lo que muchos preferirían creer, ya que no es cuestión de delitos cometidos por un puñado de desgraciados sino del resultado previsible de una cultura de características autoritarias en que los poderosos no se creen obligados a acatar reglas apropiadas para los demás. En países de tradiciones autoritarias en que un abismo separa a los acomodados de los pobres, los códigos de la política propenden a asemejarse a los de la mafia.

Así y todo, es natural que millones de brasileños quisieran que su país fuera gobernado por personas honestas que no corran el riesgo de verse detenidas en cualquier momento por la policía por haber recibido dinero de una de las cajas que, durante mucho tiempo, permitían a los miembros de la clase política disfrutar de un nivel de vida envidiable. Es una aspiración sumamente respetable, pero puesto que casi todos los dirigentes conocidos están bajo sospecha, para que resultara ser algo más que un sueño utópico sería forzoso reemplazar el elenco político existente por otro muy distinto.

Mientras tanto, la economía brasileña seguirá derrumbándose, sin que nadie tenga la autoridad moral necesaria para llevar a cabo los cambios que a buen seguro precisaría para reanudar el crecimiento.

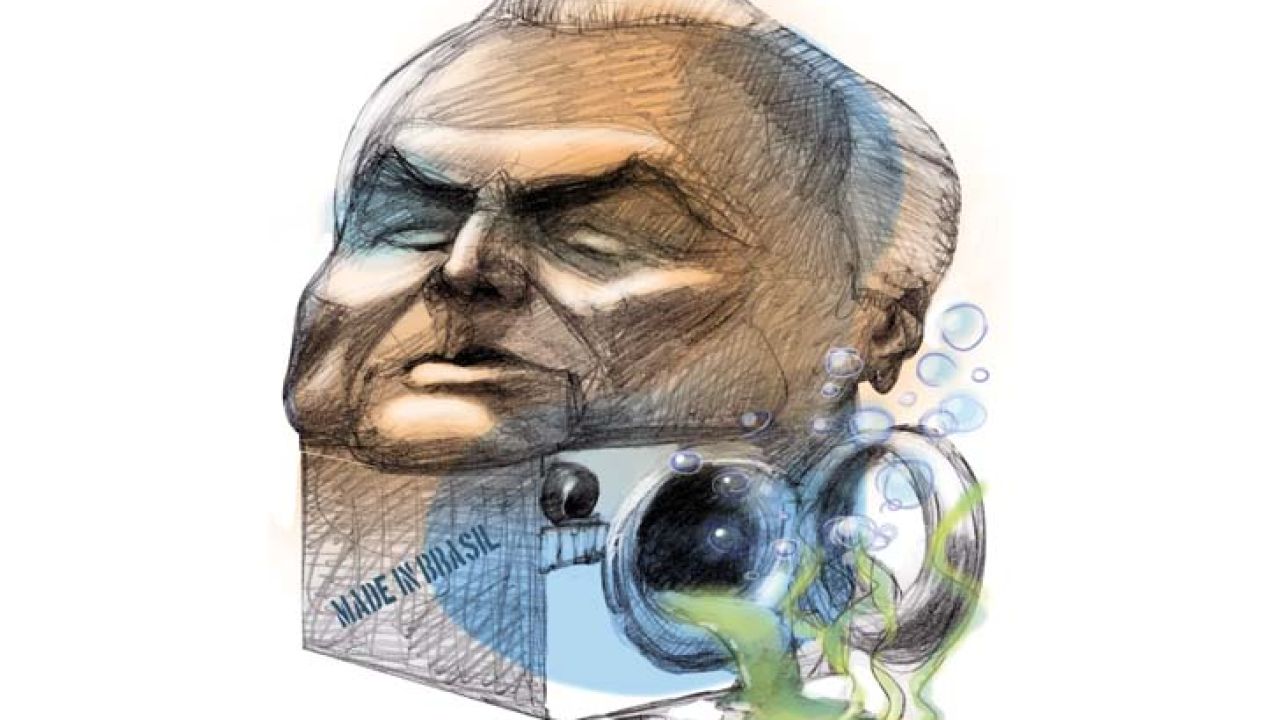

El contrato social propio de la filosofía de “roban pero hacen”, según el cual la gente tolerará el saqueo sistemático de las arcas públicas y entidades estatales afines como Petrobras con tal que los políticos manejen bien la economía, satisfaciendo así a su clientela particular y a otros que podrían ocasionarles problemas, se rompió en la segunda mitad de la década pasada cuando, para perplejidad de una multitud de expertos, Brasil entró en una etapa prolongada de estancamiento. La convulsión financiera de 2008 y, más aún, el fin del boom de las commodities que había convencido a los brasileños de que les sería dado tomar el futuro por asalto, plantearon desafíos que el país no estaba en condiciones de superar. Aunque es poco realista atribuir lo que sucedió a la corrupción típica de una clase política mentalmente ajena a la mayoría, a muchos les parece una explicación razonable. Al fin y al cabo, hoy en día a pocos se les ocurriría reivindicar la corrupción, como sucedía en el pasado, aseverando que, lo mismo que la inflación, sirve para lubricar la economía y, de todos modos, es inevitable en sociedades en que, a diferencia de las de otras latitudes, importa la amistad personal y por lo tanto el intercambio de favores y regalos.

En la actualidad, se da por descontado que la corrupción no sólo es indefendible por razones éticas, sino que también asusta a los inversores en potencia. Así pues, con cinismo en algunos casos y cierto idealismo en otros, los enemigos de Dilma Rousseff y Lula, aprovecharon la oportunidad para marginarlos. Para más señas, hace un par de días también caería un aliado importante del gobierno precario de Michel Temer al ser acusado el senador Aécio Neves de pedir una coima millonaria. Neves perdió frente a Dilma por un margen estrecho en las elecciones presidenciales de dos años atrás y esperaba probar suerte nuevamente el año que viene; su eliminación ha hecho aún más desértico el panorama político de nuestro vecino.

Como no pudo ser de otra forma, la red de corrupción tejida por la elite brasileña terminó cubriendo América latina, además de alcanzar a europeos, norteamericanos y asiáticos. Con todo, si bien aquí los hay que esperan con ansiedad las próximas revelaciones, sorprendería que tuvieran el impacto explosivo que algunos quisieran ver, aunque es factible que el ejemplo brindado por la Justicia brasileña estimule a la argentina a moverse con mayor rapidez, ya que es francamente ridículo que denuncias formuladas hace añares sigan arrastrándose por los pasillos de Tribunales donde muchas morirán exhaustas antes de ser juzgadas. Por fortuna, las más graves involucran a individuos vinculados con gobiernos anteriores, si bien los resueltos a desviar la atención de las fechorías de militantes de su propia agrupación están haciendo lo posible por sentar a Mauricio Macri y sus colaboradores en el banquillo de los acusados.

En Brasil y en muchos otros países, la corrupción política está tan generalizada que las campañas moralizadoras, que por lo común se ponen en marcha cuando la economía está en problemas, pueden tener consecuencias nada felices. No es nada fácil discriminar entre los ladrones y quienes no lo son, ya que los primeros se las habrán arreglado para conseguir la complicidad, pasiva o activa, de dirigentes más preocupados por el futuro del partido o movimiento que por la ética. Se acostumbran a pasar por alto los delitos de sus correligionarios, lo que los expone al riesgo de verse citados por investigadores.

Los corruptos raramente vacilan en acusar a los inocentes de ser tan deshonestos como ellos. En tales circunstancias, es muy fuerte la tentación de suponer que en el fondo todos son iguales y que por lo tanto todos deberían irse. En 2001 y 2002, el grito “que se vayan todos” se hizo oír en la Argentina; en Brasil, “fora todos” está poniéndose de moda, pero una sociedad sin una clase política más o menos estable se condena a la anarquía. Mal que les pese a los brasileños, a juzgar por la experiencia argentina en la materia, a menos que estén entre rejas, los blancos de sus insultos no tardarán en reocupar los lugares que suponen suyos.

De más está decir que Brasil dista de ser el único país en que una proporción creciente de la ciudadanía está llegando a la conclusión de que, con escasas excepciones, los políticos son estafadores inútiles que privilegian su propio bienestar y están más interesados en defender las conquistas – fueros y así por el estilo–, de su corporación y las del “círculo rojo” que la rodea que en ponerse al servicio de la comunidad. Algo similar está ocurriendo en casi todas las democracias, de ahí el triunfo del magnate esperpéntico Donald Trump en Estados Unidos y del tecnócrata carilindo Emmanuel Macron en Francia luego de la implosión de las agrupaciones tradicionales. No es cuestión de una coincidencia extraña. Está haciéndose cada vez más evidente que las elites políticas de los países democráticos no saben cómo mantener conformes a la mayoría. Dan por descontado que para conservar lo ya alcanzado, y ni hablar de mejorarlo, tendrán que implementar una larga serie de reformas económicas y sociales dolorosas, pero a menudo, sobre todo en países en que la corrupción siempre ha sido considerada “normal”, carecen de autoridad moral.

Para la Argentina, el fracaso de la clase política brasileña en su conjunto no podrá sino incidir de manera negativa en la evolución de la maltrecha economía local. A menos que el vecino se recupere muy pronto, lo que a esta altura parece poco probable, será preciso repensar la estrategia tácita de todos los gobiernos recientes de apostar a la integración regional y depender del poder de tracción de una locomotora de dimensiones casi continentales que se suponía destinada a ser una gran potencia económica en los años próximos. Tal noción se basó en el presupuesto de que el desarrollo sería lineal, que sería suficiente continuar como antes porque el progreso estaba garantizado, pero adaptarse a la llamada economía del conocimiento, en que una idea genial vale más que muchísimas toneladas de soya o trigo, requeriría cambios drásticos del tipo que sindicalistas y políticos populistas se encargarán de frustrar.

Sin poder confiar en Brasil, no sólo Mauricio Macri sino también todos los demás integrantes de la elite gobernante tendrán que entender que el futuro del país está en las manos –y en las cabezas–, de sus habitantes, ya que sería vano rezar para que el resto del mundo se reconfigure en beneficio de la Argentina, como hizo pasajeramente en la primera década del siglo. Lo mismo que otros países de la región como Chile y Perú, no hay más alternativa sensata que la de fortalecer la relación con China y la India sin procurar alejarse de Estados Unidos. Las opciones ideológicas, por llamarlas así, favorecidas por los kirchneristas serían suicidas; sólo atraen a los fascinados por la idea de inmolarse en el altar de una revolución inspirada no en el sueño de un país mejor sino en la hostilidad hacia el mundo tal y como es, y seguirá siendo.

por James Neilson

Comentarios