Muchos líderes políticos europeos, entre ellos la primera ministra británica Theresa May, temen más a sus propios compatriotas que a los yihadistas. Los creen capaces de todo. Puede entenderse, pues, el nerviosismo que tantos sienten frente a incidentes, como el que fue protagonizado hace poco por un galés enfurecido que, a bordo de una camioneta atropelló a un grupo de musulmanes a las puertas de una mezquita londinense que se hizo célebre por la fogosidad de predicadores salafistas como Abu Hamza, matando a una persona e hiriendo a otras. Creen que la única alternativa al estoicismo resignado con el que en su mayoría los europeos han soportado la ofensiva islamista sería una guerra civil tan caótica y cruel como las que están desgarrando casi todos los países del sur de Asia y el norte de África.

A pesar de que los europeos hayan hecho gala de un grado realmente excepcional de tolerancia hacia las bandas de guerreros santos que ni siquiera tratan de ocultar su voluntad de matar a todos los infieles, sobre todo a aquellos que se animan a hablar mal de su profeta, Mahoma, los dirigentes políticos saben que el grueso de la ciudadanía de sus países respectivos ha llegado a la conclusión de que sería peor que inútil continuar con el gran experimento multicultural que fue emprendido por “elites” progresistas convencidas de que sociedades envejecidas podrían rejuvenecer inyectándose cantidades enormes de nueva sangre. Así y todo, suponen que ya no les queda más alternativa que la de rezar para que no haya estallidos de violencia intercomunal sanguinaria comparables con aquellos que se dan a diario en buena parte de Asia y África. Mientras tanto, políticos, clérigos y referentes intelectuales se concentran en asegurar a los musulmanes que los quieren y que nunca se les ocurriría relacionar el terrorismo con “la religión de la paz”, lo que, huelga decirlo, exaspera a los hartos de oír sermones reconfortantes destinados a tranquilizarlos después de cada nuevo atentado.

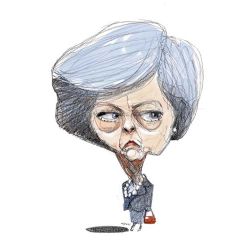

Aunque en comparación con las muchas atrocidades perpetradas por islamistas en Inglaterra y el resto de Europa, la del británico no fue muy grave, motivó más alarma, y condenas más fuertes, que el atentado que en Manchester, un mes antes, causó la muerte de más de veinte personas, casi todos jóvenes que asistían a un concierto para preadolescentes, al hacer sospechar que, en cualquier momento, podría producirse las tantas veces prevista reacción nativista. En tal caso, la furia popular se dirigiría no sólo contra los islamistas y sus presuntos correligionarios sino también contra políticos, como May, y otros que brindan la impresión de estar menos preocupados por el terrorismo yihadista que por lo riesgoso que les sería ofender a los susceptibles representantes de las electoralmente importantes comunidades musulmanas.

Mientras que en el Reino Unido, atribulados como están sus habitantes por los problemas ocasionados por el Brexit y el terrorismo islámico, el estado de ánimo es sombrío –como afirmó hace poco la nonagenaria Isabel II–, en los círculos gobernantes del otro lado del Canal de la Mancha el clima se ha vuelto más benigno al mejorarse algunos indicios económicos y recomponerse de golpe el “motor” franco-alemán merced a la entronización en Francia del europeísta Emmanuel Macron. ¿Durará por mucho tiempo la sensación aparente de que el euro está a salvo y que, debido a la derrota del Estado Islámico en Irak y Siria, la feroz ofensiva yihadista está por perder aliento? Es poco probable.

Si bien En Marcha, el partido improvisado por Macron, acaba de triunfar en las elecciones legislativas, humillando a los socialistas y republicanos, solo el 57 por ciento del electorado se dio el trabajo de votar, lo que hace pensar que casi la mitad de los franceses ha dejado de apasionarse por las vicisitudes políticas de su país. Aun cuando lo de Macron resulte ser algo más que una burbuja, no le sería fácil implementar el programa “neoliberal” que tiene en mente para que la economía gala se haga tan eficiente como la alemana, lo que sería necesario para equilibrar la alianza que ha formado con su nueva amiga Angela Merkel. Es de prever que los aguerridos sindicatos franceses y los militantes de la izquierda trotskista se encarguen de defender un orden corporativista que, a juicio de muchos, es penosamente anacrónico.

Con todo, el que, al iniciarse las negociaciones en torno al Brexit, los británicos se hayan sumido en un psicodrama colectivo angustiante mientras que, con la aprobación viva de los demás miembros de la Unión Europea, el nuevo gobierno francés aún disfrute de la luna de miel tradicional, ha estimulado a los contrarios a una ruptura total.

Lo que preferirían es una salida a medias. Es por lo tanto factible que muy poco cambie puesto que, ya antes del referéndum del año pasado, el Reino Unido ocupaba un lugar ambiguo en el esquema europeo, negándose a reemplazar la libra por el euro, o abolir los controles fronterizos para entrar en el llamado “espacio de Schengen”. Mal que les pese a los muchos británicos que, por su modo de pensar, se sienten más afines a los norteamericanos que a los europeos, no podrán cortar los vínculos que los mantienen atados al continente.

Un tanto tardíamente, el gobierno encabezado por May, que se vio dolorosamente debilitada por los resultados de las elecciones más recientes que había convocado con la ilusión de fortalecerse, está insinuando que estaría dispuesto a permitir que todo quede más o menos igual, lo que sería un gran alivio para los más de tres millones de europeos que viven en el reino y el millón y pico de británicos que se han afincado en Francia, España y otros países. También lo sería para quienes temían que los “burócratas de Bruselas”, con la colaboración de ideólogos vengativos, provocaran un desastre aún mayor que el ya ocasionado por el Brexit al aprovechar, con el propósito de enseñarles a los demás lo estúpido que sería tratar de recuperar la soberanía nacional, una oportunidad para castigar con saña a los isleños por haberlos repudiado. Es que un “Brexit duro”, perjudicaría a todos; en el mundo multipolar actual, a Europa no le convendría en absoluto agravar lo que es, al fin y al cabo, un conflicto interno.

De todos modos, la decisión sorprendente de una mayoría de los británicos de abandonar la Unión Europea a su suerte es sólo un síntoma de un malestar que tiene raíces muy profundas. A menos que los distintos pueblos que viven entre los Urales y el Atlántico logren revertir muy pronto las calamitosas tendencias demográficas de las décadas últimas, no les será dado seguir desempeñando un papel significante en el escenario internacional. Para que ello sucediera, tendrían que recuperar la confianza en su propia civilización que, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, parecía destinada a dominar el planeta entero pero que, desde entonces, se ha dedicado a autodestruirse.

El desprecio por lo hecho por sus antepasados que es la característica más notable de las elites intelectuales de la mitad occidental del continente, hace explicable no sólo la voluntad de dejar entrar a decenas de millones de personas de culturas y creencias que son difícilmente compatibles con las europeas sino también la negativa de muchísimos inmigrantes a permitirse asimilar. ¿Por qué intentar integrarse si, lejos de presionarlos para que se adapten a las normas de las sociedades en que han elegido vivir, los europeos mismos, a través de los medios más prestigiosos, les aconsejan conservar sus propios valores ancestrales y, con frecuencia, tratan la asimilación como un crimen de lesa humanidad?

Aunque la actitud culposa así supuesta está modificándose con rapidez al darse cuenta los gobiernos de países como el Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia y hasta Suecia, de que las batallas más importantes de “la guerra contra el terror” se librarán en el terreno cultural, millones de musulmanes jóvenes se han acostumbrado tanto a la idea de que los europeos no harán nada para frenar a los yihadistas que a agrupaciones como el Estado Islámico les es fácil reclutar nuevos combatientes. No se trata de una aberración: sería difícil subestimar el poder de atracción para hombres y mujeres jóvenes sin proyectos personales de movimientos políticos o religiosos que hacen del asesinato un deber heroico.

Según la policía y las agencias de inteligencia europeas, en sus jurisdicciones se encuentran decenas de miles de yihadistas en potencia, de los cuales algunos se han preparado para la lucha en Irak, Siria, Afganistán o Libia. Sueñan con transformarse en mártires matando a infieles como ordena el Corán. Por razones que tal vez sean legítimas, las autoridades europeas son reacias a detenerlos antes de que estén a punto de cometer atentados, pero el respeto así manifestado por normas que serían apropiadas para sociedades seguras de sí mismas molesta sobremanera a los muchos que se sienten desprotegidos y por lo tanto se atribuyen el derecho a hacer “justicia” por mano propia. Hasta ahora, los europeos se han limitado a enfrentar a los yihadistas con flores, velas, ositos de peluches y manifestaciones de esperanza de que el amor siempre venza al odio, pero puede que en adelante algunos por lo menos opten por métodos menos amables.

por James Neilson

Comentarios