Borges decía imaginar el paraíso —o el mismo universo— como una suerte de biblioteca. Quizás debería haber agregado que, en realidad, se trata de un paraíso muy distinto del que refieren los textos religiosos. Porque si es una biblioteca respetable, sin duda habrá en ella más preguntas que respuestas. No tanta certeza como escepticismo. Menos comodidad que desasosiego. Ningún libro de Coelho y muchos —por ejemplo— de Kafka, o de Houellebecq. En cierta forma, acaso esté menos cerca del paraíso que de ese “infierno encantador” del que escribió el Indio Solari.

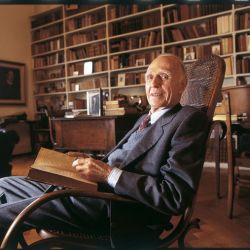

En cualquier caso, lo cierto es que el escritor, en general, puede prescindir de muchas cosas: una comida decente, el último modelo de celular, y quizás hasta de la compañía de otros seres humanos; pero nunca, o casi nunca —ya veremos por qué—, de su biblioteca. Allí está todo: sus huellas, las tradiciones con las que ha discutido, la materia prima a partir de la que se ha ido sedimentando una voz propia, una ética y una estética, y también una forma de ser y de estar en el mundo.

Por eso es que los libros, aunque también las marcas de los libros, los pequeños pliegues, la sintaxis con que se los ordena, incluso el olor o las manchas de café, suelen brindar claves interpretativas en ocasiones tan reveladoras como las que subyacen en la propia obra. En un tiempo, era usual la metáfora de la biblioteca como espejo del mundo; hoy se diría, en todo caso, que lo que refleja es el mundo personal del escritor, y no pocas veces sus obsesiones, como ocurre, por ejemplo, con Laiseca, que tiene todos sus libros forrados de blanco, de manera que nadie, excepto él, conoce las coordenadas de ese extraño biblio-laberinto.

Ahora bien, ¿cuál es el destino de las bibliotecas de los escritores cuando las parcas deciden cortar el hilo y enviarlos al Hades, que es donde suelen ir los dignos novelistas o cuentistas y los buenos poetas?

Herencia. Desde el Renacimiento, o más concretamente desde la época del poeta Francesco Petrarca, se puso de moda una costumbre altruista: donar la biblioteca, expandir el saber a quienquiera —o a quien ose— recorrer sus ripios. En aquellos tiempos, el destino usual eran los monasterios, en cuyos “armarium” se guardaban las más grandes colecciones de códices. Actualmente, con frecuencia son las bibliotecas públicas y las fundaciones las instituciones a las que los herederos legan los libros. Así ocurrió en el caso de Cortázar y Pizarnik, entre tantos otros. Aunque también están quienes la donan en vida, como Mempo Giardinelli y, más recientemente, Vargas Llosa.

Sin embargo, lo que suele ser más común es que ese altruismo, o filantropía, adelgace hasta devenir mundana transacción comercial, tenaz negociación con los deudos. Al respecto, uno de los casos más paradigmáticos es el de la biblioteca de Bioy Casares. Cuando Horacio González la quiso comprar —la Biblioteca Nacional es, por cierto, uno de los destinos más frecuentes para las bibliotecas y archivos de escritores—, no hubo acuerdo: los herederos pedían seis millones de pesos; la oferta había sido casi de la mitad. La diferencia era tan grande que obviamente terminó por clausurar cualquier posibilidad de diálogo.

Pero ese desacuerdo, por suerte, ha sido una excepción. En la mayor parte de los casos se llega a buen puerto —así ocurrió con los archivos de Macedonio Fernández y algunos de David Viñas, entre otros—; aunque, curiosamente, también hubo autores con los que ni siquiera se hizo el intento: por la de Sabato, por ejemplo, no ofertaron siquiera patacones. En diálogo con NOTICIAS, su hijo, Mario, lo atribuye a una vieja rencilla. “Siempre me resultó fatigoso entender lo que piensa el profesor Horacio González a través de sus escritos”, dice, “pero me consta su hostilidad hacia mi padre, por una lejana polémica que tuve con Bayer, en el diario 'Marcha de Uruguay', en la que él se incluyó para manifestar su desprecio por Ernesto Sabato”.

La discusión a la que se refiere era sobre el rol de los intelectuales durante la última dictadura. Tanto el autor de “La Patagonia rebelde” como el ex director de la Biblioteca Nacional lo acusaban de “colaboracionista”, aunque en ese entonces —1984— Sabato ya había hecho su autocrítica y era también parte importante de la Conadep. “Podría haberle reprochado que, como director de la Biblioteca Nacional, debía dejar sus odios personales de lado, pero en verdad le agradezco que no me haya ofrecido la compra de la biblioteca de mi padre”, agrega Mario.

Hoy en día, esa biblioteca está donde ha estado siempre: en la vieja casa (ahora casa-museo) de Santos Lugares. Allí el público la puede visitar; pero, al igual que lo que sucede con la de Manuel Mujica Láinez o Tomás Eloy Martínez, los libros no se pueden consultar, ya que ninguna institución, a pesar de los numerosos reclamos, o pedidos, les ha brindado la ayuda necesaria para que la biblioteca funcione. Mario, ya prácticamente resignado, afirma que “a ninguna de las autoridades académicas parece haberles interesado el tema”, y ni siquiera, precisa, “a aquellas universidades en las que mi padre enseñó y lo honraron con doctorados honoris causa”.

Caminos. Pero el desinterés no sólo proviene del ámbito académico: también, a veces, el que resulta indiferente es el Estado, como ocurrió con Rodolfo Fogwill. Según cuenta su hija, la actriz y guionista Vera Fogwill, el inefable autor de “Los Pichiciegos” “tuvo muchas mudanzas y perdía todas sus bibliotecas y las volvía a armar de cero. Justo antes de morir había pedido una ayuda a la ley de mecenazgo sólo para poder comprarse los libros que precisaba volver a tener (eran 80.000 pesos para la compra de libros, que no obtuvo). Cuando murió sólo le quedaron 1.000 libros en su biblioteca: 300 de toda su vida, y la mayoría de los libros dedicados de escritores”.

Menos frecuentes, por último, son los casos de escritores para quienes la biblioteca, como los amigos, puede reducirse a un puñado de libros —cuando, por ejemplo, Héctor Libertella se separó de la mujer junto a la cual había armado la biblioteca, sólo se quiso llevar cien libros que consideró imprescindibles (“rarezas absolutas o manuales de cosas extrañas”, precisa su hijo Mauro)—; y todavía menos frecuente es el de quienes llegan a aborrecerla y se deshacen del “detritus” bibliográfico, quizás como quien borra, antes de un viaje, los archivos de los que se avergüenza; o tal vez porque han atravesado ese instante del que hablaba Borges en el que el hombre comprende para siempre quién es, en cuyo caso —siempre hay riesgos— se les puede revelar, a la vez, la inutilidad del saber libresco; o sencillamente porque el infierno a veces deja de estar tan encantador.

Sea cual fuere la causa, si es que, por supuesto, hubo alguna, la cuestión es que Leónidas Lamborghini, ya con cáncer, hizo algo parecido. Al parecer, el gran maestro de la risa y la parodia de nuestra literatura “no tenía veneración por la biblioteca, ni por los libros: leía, los hacía de goma y algunos quedaron hasta masticados”, cuenta Teresa, su nieta. “Además en esas circunstancias, la biblioteca no fue una prioridad para él, así que un día se levantó y quiso hacer 'limpieza': la mitad de sus libros la tiró a la basura ese día. Bueno, las bolsas de residuos llenas de libros me las llevé a Ramos Mejía. Osvaldo y Leónidas iban dejando libros en su recorrido”.

Pero el caso de los Lamborghini, insistamos, fue bastante particular, como por cierto también lo fueron sus obras. En realidad, lo que suele ser más común es que el escritor, en sus momentos finales, deje su biblioteca como está y quiera destruir, en cambio, algún manuscrito inédito para impedir una eventual publicación póstuma —quizás el caso más conocido es el de Kafka, pero hubo también muchos otros, como el de Emily Dickinson, Gógol y Nabokov.

No obstante, en cualquiera de los dos casos, casi siempre hay alguien que, como Teresa, se encarga de rescatar lo que descartan. Por suerte, la historia de la literatura está llena de estos pequeños —grandes— héroes.

por Gonzalo Santos

Comentarios