Hace apenas un par de semanas, parecía que Europa, aquel conjunto abigarrado de pueblos que inventó la civilización moderna, se había resignado a ser nada más que un parque temático para turistas chinos y norteamericanos. El consenso era que, a pesar de la prosperidad envidiable de sus ciudades más importantes, los aproximadamente 500 millones de habitantes del bien llamado viejo continente no podrían aspirar a desempeñar un papel protagónico en un mundo que en adelante se vería dominado por Estados Unidos y China.

Para algunos, la impotencia principista de muchos dirigentes europeos que se vanagloriaban de falta de interés en temas geopolíticos, era motivo de orgullo. También lo era el pacifismo posibilitado por la alianza con Estados Unidos. Nosotros sí sabemos que es la guerra, decían, razón por la cual nos corresponde mostrarles a los demás que podemos prescindir de fuerzas militares como las de países que están en manos de personajes de mentalidad tan primitiva que las creen necesarias.

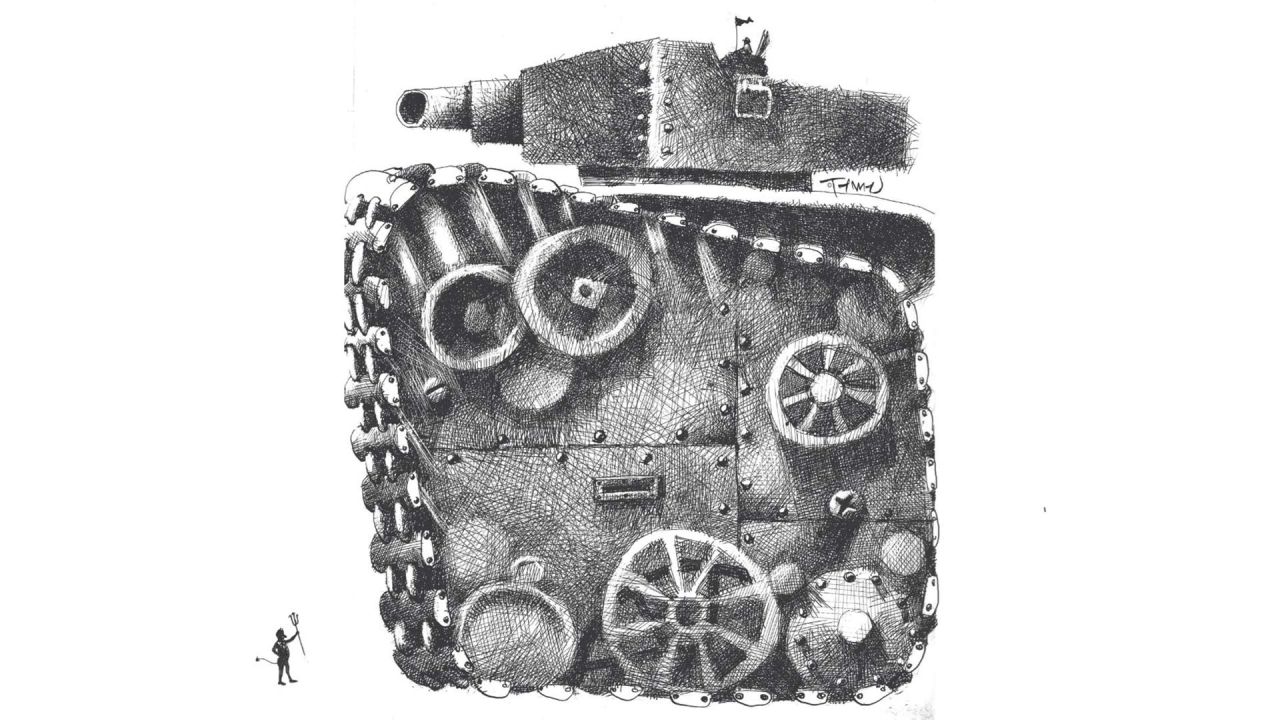

Por desgracia, se trataba de una fantasía, una benigna pero no por eso menos ilusoria. La debilidad militar es provocadora. Al invadir Ucrania, Vladimir Putin hizo sonar un despertador que, casi enseguida, puso fin al largo sueño europeo de un mundo dominado por el “poder blando” esgrimido por políticos más preocupados por problemas de género y por las dificultades encontradas por miembros de distintos grupos étnicos que por los asuntos rudimentarios que obsesionaban a sus antecesores. Puede entenderse, pues, el asombro que sentían virtualmente todos cuando el nuevo canciller alemán Olaf Scholz, un centrista acostumbrado a repetir las banalidades progresistas que hasta entonces habían estado de moda, anunció que Alemania no sólo enviaría “armas letales” a los ucranianos sino que también aumentaría drásticamente el gasto militar de su país, un cambio que, para sorpresa de muchos, sus compatriotas aplaudieron. Asimismo, para hacer frente a la amenaza planteada por el expansionismo ruso, Suecia, Finlandia y hasta Suiza abandonaron de golpe la neutralidad que les era tradicional.

La reacción fulminante de tantos europeos frente al recrudecimiento brutal de la campaña que Putin está librando contra Ucrania desde antes de la anexión de Crimea en marzo de 2014, se debe en parte a la sensación nada arbitraria de que ya no pueden confiar en la protección de Estados Unidos. No les gusta para nada que haya norteamericanos que los consideren tan descartables como los afganos. Comparten con el ruso la sospecha de que las elites de Washington han perdido interés en el resto del mundo y por lo tanto son conscientes de que les sería suicida continuar apostando a que nadie cuerdo pensaría en aprovechar su flaqueza. Vladimir acaba de recordarles que, cuando de las relaciones internacionales se trata, en mejor no depender de la buena voluntad ajena.

Otro factor que se ha hecho sentir es cierta nostalgia por el realismo de otros tiempos. Aun cuando no se haya visto nada equiparable al estallido de entusiasmo bélico que experimentaron los europeos a inicios de la Primera Guerra Mundial, parecería que algunos sintieron alivio al darse cuenta de que la “normalidad” tradicional estaba de regreso. Mal que a muchos les pese, el ser humano sigue siendo el mismo animal que, a través de los milenios, ha participado de un sinnúmero de guerras y los instintos que lo impulsaban a arriesgar la vida en defensa de lo suyo han conservado su vigencia.

No extraña, pues, que haya señales de que el ejemplo brindado por los ucranianos liderados por el presidente Volodomir Zelenski ha reanimado el espíritu guerrero que estaba latente en amplios sectores europeos; para desazón de los jefes militares que no quieren procurar cerrar el cielo de Ucrania a la aviación rusa por temor a las consecuencias, muchos europeos están reclamando que su propio país adopte políticas mucho más intervencionistas. Asimismo, el que casi todos los refugiados sean mujeres y niños. ya que los hombres en condiciones de hacerlo se quedan en Ucrania para luchar, ha hecho pensar que la “masculinidad tóxica” que suelen denunciar los feministas militantes dista de ser tan perversamente anacrónica delo que afirmaban.

Nadie sabe si el cambio de actitudes que están registrándose se consolidará o si sólo se trata de un espasmo emotivo frente a la agresión despiadada de un dictador que, como suele suceder en circunstancias como éstas, muchos están comparando con Adolf Hitler. Con todo, si bien es factible que pronto se restaure la pasividad autocomplaciente de antes de la invasión de un país vecino soberano, no sorprendería en absoluto que a partir de ahora más europeos asuman posturas que antes hubieran denostado por belicistas.

Por ahora cuando menos, les parece evidente que ha contribuido a la situación actual la negativa de los dirigentes políticos de su parte del mundo a creer en la existencia de enemigos auténticos, y la propensión a tratar como reaccionarios insensatos a quienes les advierten que, a menos que aprendan nuevamente a defenderse por su propios medios, los países europeos podrían caer víctimas de predadores de ideas menos nobles que las consideradas aceptables en Bruselas. Putin ordenó la invasión de Ucrania porque entendía que los demás europeos serían reacios a desafiarlo en el campo de batalla. De haber creído que estaban buscando un pretexto para hacerlo, no se le hubiera ocurrido ir a tal extremo.

Además de impresionar a los demás europeos por su coraje, los ucranianos les han recordado que, sin patriotismo, ninguna comunidad nacional puede sobrevivir por mucho tiempo. Para quienes gobiernan la Unión Europea, el patriotismo es un valor arcaico despreciable que, según ellos, siempre causa guerras. Asimismo, tratan al Estado Nación con desdén como una antigualla que debería abolirse, de ahí la indignación incrédula que les motivó el Brexit. ¿Es así? ¿O es que el Estado Nación es la única entidad política capaz de merecer la adhesión incondicional de millones, a veces decenas y hasta centenares de millones, de personas de características muy distintas? Aunque ciertos cultos religiosos e ideologías mesiánicas pueden ser igualmente poderosos en tal sentido, de todas las alternativas disponibles el Estado Nación, por el que tantos ucranianos están muriendo, es la menos peligrosa con tal que no suponga el deseo de apoderarse de territorios ajenos. Entre muchas otras cosas, el ataque a Ucrania ha servido para reanudar el debate en torno al “fin de la historia” que, según el planteo hegeliano del norteamericano Francis Fukuyama, ocurrió treinta años atrás con el colapso de la Unión Soviética y el triunfo del orden sociopolítico basado en la democracia y el libre mercado que, a su juicio, era a buen seguro imperfecto pero así y todo el mejor concebible, Si bien los argumentos desplegados por Fukuyama eran mucho más sutiles que haría pensar la versión caricaturesca de su planteo que procuraron demoler sus críticos más vehementes, la idea de que todos terminarían aceptando que sería vano intentar imponer alternativas a la democracia liberal resultó ser tan influyente que muchos gobiernos se convencieron de que no les sería preciso gastar dinero en defensa.

Para los escépticos, primero los islamistas y después Putin han mostrado que la historia dista de haber alcanzado su fin y que por lo tanto sería un grave error pasar por alto lo ocurrido en el pasado. En efecto, mientras que los islamistas quisieran volver al temprano Medioevo para reanudar la conquista del mundo, Putin, inspirándose en las teorías de pensadores como Lev Gumilyov (el hijo de Nikolai Gumilyov y Anna Akhmatova) acerca del presunto destino de los pueblos de “Eurasia”, parece imaginarse el sucesor providencial de los zares cuyo imperio se extendió desde Finlandia en el Oeste hasta Alaska en el Oriente.

Para los persuadidos de que no sólo las ciencias duras sino también otras actividades, como las artísticas y políticas, “progresan”, las ideas de Putin son absurdamente retrógradas. Puede que lo sean, pero hasta hace muy poco su apego a nociones supuestamente desactualizadas le brindaban una ventaja decisiva al desconcertar a quienes se negaban a tomarlas en serio.

Si de resultas de su conducta los alemanes y otros europeos optan por comportarse según criterios similares, Putin y los demás rusos pagarán un precio muy elevado por haberlos desafiado.

Mientras tanto, los países occidentales, encabezados por personas que por motivos comprensibles no quieren provocar demasiado a un hombre que podría desatar un apocalipsis nuclear, esperan doblegar a Rusia con sanciones económicas sumamente duras. Aunque en sus propios países el impacto de las medidas para reducir la importación de gas y petróleo que ya han tomado será doloroso, sobre todo en Europa central y oriental hasta que haga menos frío, se estima que los efectos en Rusia sean lo suficientemente punitivos para convencer a la población y, desde luego, a los oligarcas y profesionales de gustos cosmopolitas, que a menos que Putin dé marcha atrás su país, que ya es tan pobre como la Argentina, sufrirá una depresión aún más profunda que la que siguió a la implosión de la Unión Soviética. ¿Estarán los europeos dispuestos a tolerar los costos económicos que les supongan el intento de derrotar a Putin con medidas financieras y comerciales? Pronto sabremos la respuesta a este interrogante clave.

Comentarios