Al pie del Aire Force One, junto a la escalerilla, no estaba el rey Salmán bin Abdulaziz al Saud. Estaba Bandar bin Abdulaziz al Saud, gobernador de Riad pero también ex embajador en Estados Unidos y amigo de los dos Bush que ocuparon el Despacho Oval.

Pero además del diplomático saudí que estaba en Washington el 11-S, el príncipe Bandar es quien presidió la Iskhabarat (aparato de inteligencia) entre 2012 y 2014, por tanto quien armó hasta los dientes al jihadismo genocida de ISIS y también a la milicia del Frente al Nusra, que es nada menos que el brazo de Al Qaeda en la guerra de Siria.

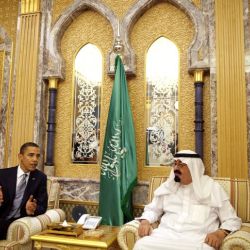

Que de semejante personaje haya sido la primer mano que estrechó Barak Obama al aterrizar en Riad, muestra el desprecio que la casa real siente por el presidente norteamericano. A renglón seguido, llegó el siguiente cachetazo: la televisión no transmitió el arribo ni el primer encuentro con el rey, a pesar de haber transmitido la llegada de cada uno de los integrantes del Consejo de Cooperación de los Países Árabes del Golfo, la coalición con la que Arabia Saudita busca aplastar a los chiítas de Yemen y Bahrein, reemplazar al régimen alauita y secular sirio por un régimen sunita y salafista, además de balcanizar a Irak para que el llamado “triángulo suní” sea anexado por el Estado fanático que surja de los escombros de la República Árabe Siria.

La mala relación entre la Casa Saud y la administración demócrata, se vio también en la frialdad que caracterizó el encuentro del jefe de la Casa Blanca con el rey Salmán. Sin embargo, el atribulado paso de Obama por Arabia Saudita no marcó la ruptura entre Washington y Riad.

La monarquía árabe no entiende a Obama, y desconfía de él, desde que incumplió (así lo considera Riad) el compromiso que asumió en su primer visita a la tierra donde nació Mahoma. Fue en el 2009 y el ya fallecido rey Abdulláh le exigió que presionara a Israel para que avanzara, de una vez por todas, en la negociación que desemboque en la creación de un Estado palestino que abarque, por lo menos, la totalidad de Cisjordania.

Obama llevó el reclamo a Jerusalén y, si bien ha sido menos concesivo que sus antecesores, terminó resignándose a que Benjamín Netanyahu mantuviera su total inflexibilidad en temas tan controvertidos como la ampliación de los asentamientos en la rivera occidental del río Jordán.

Ni lo aceptó ni lo impidió: se resignó a no torcer el plan del duro líder del Likud. Y probablemente, este sea el único punto en el que la desilusión saudita con Obama tenga una buena parte de razón. En los otros puntos que provocaron el distanciamiento, la razón es menos clara, sino directamente negativa.

Al reino saudí no le gustó que Washington contemplara sin mover un dedo el derrumbe del egipcio Mubarak en Egipto, tras la caída de Ben Alí en Túnez.

La indignación creció por la colaboración de Washington con el ejército chiíta iraquí, apoyado también por Irán, en la guerra contra las milicias sunitas del centro de Irak. El enojo se transformó en desprecio a Obama, cuando el presidente norteamericano decidió aceptar la intermediación rusa para el desmantelamiento del arsenal químico del régimen sirio, en lugar de atacar hasta derribar a Bashar al Asad, cuando éste traspasó la “línea roja” usando armas químicas contra su pueblo.

Por cierto, la indignación saudita no tuvo que ver con aquel ataque en si, sino con su odio visceral al régimen chiíta iraní y sus aliados árabes: el régimen sirio de Assad y la milicia libanesa Hizbolá.

Dos gotas más hicieron de rebasar el vaso. La primer gota fue el acuerdo nuclear por el que Estados Unidos aceptó levantar las sanciones económicas que aislaban y debilitaban a Irán. Mientras que la segunda gota fue el proyecto de ley impulsado por los demócratas para que la justicia norteamericana pueda interrogar y procesar a funcionarios saudíes que pudieran tener vinculación con el 11-S.

En este punto radica la fisura más grade del viejo vínculo. Y quizá por eso el rey Salmán envió al príncipe Bandar, una afrenta con dos mensajes: el encargado de financiar la creación del “califato” sunita que perpetra un genocidio en Irak y Siria, al mismo tiempo que el embajador en Washington que se valió de su estrecha amistad con el clan Bush para evacuar de Estados Unidos, cuando todavía humeaban los escombros que dejaron los aviones en Manhattan y en el Pentágono, a los familiares de Osama Bin Laden y otros poderosos saudíes que podían ser vinculados con aquel devastador ataque de Al Qaeda.

De ahí en más, los sauditas dejaron de lado las consultas con Washington. Si ya habían colaborado con el aplastamiento de la “primavera árabe” en Bahrein para salvar el régimen de la dinastía Al Jalifa, fueron más a fondo en Yemén, donde había caído Alí Abdulá Saléh y la coalición encabezada por Arabia Saudita entró de lleno en la guerra contra la milicia de los hutíes, un clan chiita apoyado por Irán.

La principal monarquía árabe desprecia a Obama, principalmente, porque el presidente demócrata aspira en Oriente Medio a un equilibrio basado en la convivencia o, al menos, coexistencia de una potencia sunita y otra chiita: Arabia Saudita y la República Islámica de Irán.

Norteamericanos y saudíes se han convertido en un viejo matrimonio por conveniencia. Se desconfían mutuamente y repudian sus respectivas culturas y formas de vida, pero probablemente nunca se divorciarán. Al menos, mientras sus liderazgos sigan leyendo en el tablero estratégico más razones para mantener esta sociedad que para lanzarse a la enemistad abierta.

Pero ese matrimonio ya no será como el que fue desde que lo iniciaron, en 1945, Franklin Delano Roosevelt y el fundador del reino, Abdulaziz bin al Saud, hasta que el mundo vio a las torres gemelas arder como antorchas hasta hundirse en el vientre de Manhattan.

Desde entonces, Estados Unidos sabe que fue un grave error no haber tenido en cuenta lo que implica el wahabismo, la vertiente teológica oscurantista y extrema que profesa el país árabe. Y Obama es el primer presidente que actúa en consecuencia.

Si Washington cediera ante la presión saudita, se parecería a la Argentina que dejó de investigar la participación iraní en la masacre de la AMIA, haciendo primar acuerdos con el Estado agresor. Si juzga a funcionarios sauditas por su presunta participación en el 11-S, Riad lo tomará como causal de divorcio.

Obama no quiere separarse de Arabia Saudita para casarse con Irán. Sabe que la teocracia persa, más allá de que hoy la presida el moderado Hasán Rohani, también es un Estado oscurantista y gravitado por el fanatismo de los ayatolas. Pero apuesta a que Irán no se desmorone permitiendo la hegemonía de los exponentes del sunismo más retrógrado, que busca aplastar a los chiítas, como lo hicieron en la batalla de Kerbala del 680, iniciando el cisma que hoy muestra su guerra fría en el Oriente Medio.

También te puede interesar

por Claudio Fantini

Comentarios