Si, como ya parece posible, los ucranianos consiguen frustrar el intento de Vladimir Putin de incorporarlos al nuevo imperio ruso que está procurando construir, será en buena medida porque el presidente Volodimir Zelensky supo ubicar la invasión de su país en el enfrentamiento entre las democracias liberales y una liga de autocracias encabezada por la China de Xi Jinping.

En vísperas de la invasión, el presidente norteamericano Joe Biden dio a entender que estaría dispuesto a pasar por alto “una incursión menor” por parte de Rusia, pero con la ayuda de amigos en Washington y Londres, Zelensky logró convencerlo de que permanecer pasivo le costaría aún más que el abandono caótico de Afganistán en septiembre del año pasado que tanto contribuyó a difundir la impresión de que era un pobre anciano manipulado por mediocridades ambiciosas. Biden entendió el mensaje y, poco a poco, Estados Unidos empezó a suministrar a los ucranianos armas letales que, con las ya enviados por los británicos, estonios y otros, les permitirían frenar el avance de las columnas rusas y prepararse para emprender una contraofensiva que, esperan, serviría para expulsar a los invasores de todo su territorio soberano, incluyendo a la península de Crimea, que, como zonas del Donbas, fue ocupada en 2014.

Para muchos occidentales, la Ucrania de Zelensky ya encarna la democracia, mientras que Putin es el representante más temible del despotismo nada ilustrado que, para inquietud de los preocupados por las dificultades que están enfrentando todos los países occidentales, todavía cuenta con la simpatía de derechistas e izquierdistas hartos de un statu quo que a su juicio ha sido incapaz de resolver los problemas políticos, sociales y económicos que los atribulan.

Antes de ponerse en marcha la fase actual del intento ruso de apoderarse de Ucrania, pocos la tomaban por una democracia modélica, pero desde el 25 de febrero, los contrarios a los regímenes autoritarios han dejado de criticar la corrupción rampante y otras deficiencias que les habían brindado pretextos para en efecto dar la espalda a un país pobre y, suponían, militarmente tan débil que sería inútil dejarlo entrar en la OTAN.

Por su parte, los ucranianos mismos, encabezados por Zelensky, no tardaron en entender que figurar como los paladines heroicos de la democracia occidental en una lucha a muerte contra una dictadura despiadada, les aseguraría el apoyo entusiasta de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y, con algunos reparos, la solidaridad de los países principales de la Unión Europea. Gracias al cambio de imagen así supuesto, lo que habrá comenzado como una lucha un tanto quijotesca por la independencia nacional contra un vecino agresivo se transformó en una guerra en defensa de una forma de gobierno que hasta entonces parecía estar batiéndose en retirada en muchas partes del mundo.

Tan brutal ha sido el choque ocasionado por la guerra que los líderes de democracias largamente neutrales como Finlandia y Suecia, además de otras tan distantes del campo de batalla como el Japón y Corea del Sur, pronto llegaron a la conclusión de que, a menos que todas cerraran filas, podrían ser las próximas víctimas de un zarpazo autoritario.

Aunque la extrema brutalidad de los soldados rusos le ha costado a Putin el apoyo de algunos que lo habían admirado por su voluntad de oponerse a las pretensiones estadounidenses y, entre los alarmados por la prédica de personajes resueltos a modificar drásticamente las pautas morales vigentes en los países ricos, por su presunto apego a ciertos valores tradicionales, todavía hay muchos europeos que respetan su voluntad de impedir que Rusia se vea afectada por los cambios culturales que según ellos están llevando a la ruina al mundo occidental. El que Putin sea un autócrata que ordena envenenar a sus rivales políticos y encarcelar a quienes se animan a protestar en público contra los abusos del poder que perpetra, no les preocupa. En cuanto a la democracia, insisten en que las instituciones que la regulan, como los partidos políticos, la Justicia y, desde luego, los medios periodísticos, han sido capturadas por elites que desprecian al hombre común.

Si bien sería reconfortante creer que la democratización de docenas de países, entre ellos la Argentina, que comenzó en los años ochenta del siglo pasado y continuó hasta hace poco, se debió al amor a la libertad que supuestamente late en todo corazón humano, la verdad es otra. En sociedades de tradiciones autoritarias -es decir, en casi todas- era una cuestión netamente pragmática en que pesó mucho más la conciencia de que, con la eventual excepción de un puñado de emiratos petrolíferos, en las décadas finales del siglo pasado las democracias eran los únicos países en que la mayoría abrumadora podía disfrutar de ingresos adecuados y aprovechar plenamente sus talentos personales, de ahí la célebre aseveración de Raúl Alfonsín de que “con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”.

Huelga decir que, andando el tiempo, se hizo evidente que, de por sí, la democracia no podría garantizar tales beneficios que, mal que nos pese, dependerían de cambios que, por las razones que fueran, la clase política democráticamente elegida de países como la Argentina no estaría dispuesta a emprender.

En buena parte del mundo, la mayoría siempre se inclinará por apoyar al sistema que a su entender es el más capaz de brindarle seguridad, previsibilidad, bienestar material, una identidad y la sensación de participar de un esfuerzo colectivo digno. Por instinto, muchos preferirán el paternalismo estatal al individualismo que es típico de sociedades liberales y propenden a creer que los movimientos autoritarios son superiores a los democráticos en que las disputas internas son interminables y los dirigentes son proclives a cambiar de opinión de un día para otro por motivos que pocos entienden. Como objetivo, la libertad puede parecerles deseable, pero una vez alcanzada, la encuentran confusa y demasiado exigente, motivo por el que, luego de haberse dedicado durante años a arriesgarse luchando a favor de la democracia, los hay que pronto se sienten desilusionado por lo que han conseguido.

También influye lo que está sucediendo en otras partes del mundo. El resurgimiento espectacular de China bajo un régimen que, si bien se ha hecho menos totalitario que en los días de Mao sigue siendo sumamente dictatorial, ha convencido a muchos de que se equivocaban aquellos que habían insistido en que, a pesar de las apariencias, los gobiernos autoritarios eran mucho menos eficaces que los democráticos. Asimismo, quienes apostaban a que la expansión rápida de la clase media significaría que cada vez más chinos querrían más libertad personal se han visto decepcionados, ya que la mayoría atribuye a la dictadura nominalmente comunista el aumento notable de su nivel de vida. Señalarles a los acostumbrados a vivir bajo la férula de Pekín que en Taiwán y Singapur, para no hablar de Hong Kong, que en sociedades democráticas personas del mismo origen étnico, idioma y cultura, han prosperado muchísimo más no ha servido para convencerlos de que les convendría un régimen menos tiránico.

Otra supuesta ventaja de la democracia a la que suelen aludir los optimistas occidentales es que, en una época en que el dinamismo económico depende de los aportes de millones de personas, importan muy poco sus eventuales preferencias ideológicas, pero en la China actual sigue siendo peligroso oponerse al relato oficial. Puede que mucho cambie a causa de la ralentización súbita del crecimiento ultrarrápido que, en un lapso muy breve, la convirtió en una superpotencia económica, pero a menos que los problemas que últimamente está experimentando la economía china produzcan una reacción muy fuerte, sus muchos logros continuarán inspirando a los convencidos de que, cuando de promover el desarrollo económico se trata, los regímenes autoritarios son netamente superiores a los democráticos. No se trata de una idea novedosa; casi todos pensaban así cuando las dictaduras castrenses estaban de moda no sólo aquí sino también en docenas de otros países latinoamericanos, africanos y asiáticos.

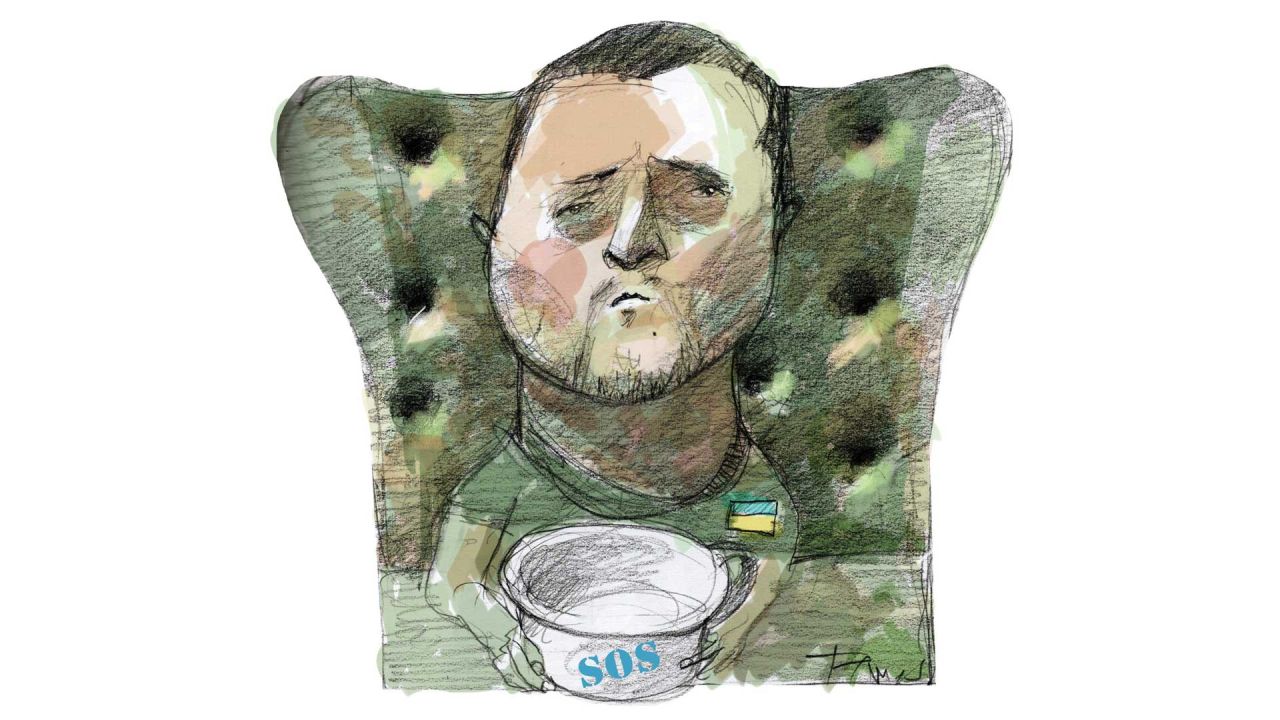

Una diferencia muy significante entre las sociedades de cultura democrática y las autoritarias es que en aquellas se reparten las responsabilidades, mientras que en éstas las concentran en muy pocas manos. Según expertos militares europeos y norteamericanos, , las fuerzas armadas rusas, a pesar de tener una fuerte ventaja numérica, corren el riesgo de ser derrotadas por las ucranianas porque no se permite a los suboficiales tomar decisiones tácticas y los capitanes, mayores y coroneles siempre necesitan contar con el aval de un general. Es por tal razón que las unidades ucranianas han sido llamativamente más ágiles que las rusas que, para asombro de los observadores, ya han perdido en el campo de batalla por lo menos doce generales que, sin poder confiar en sus subordinados, se sintieron obligados a ir al frente para ver lo que ocurría. Aún peor, desde el punto de vista de los rusos, ha sido la moral bajísima de las tropas que, maltrechas por oficiales que las ven como carne de cañón desechable, se resisten a combatir, mientras que la moral de los ucranianos, que se saben respetados como corresponde en una sociedad democrática, está por las nubes.

Comentarios