La historia de las mujeres experimentó un desarrollo exponencial en las últimas décadas. Se trata de una vertiente de estudios que emergió en los años sesenta del siglo XX, en sintonía con los movimientos feministas que refutaron la historiografía que enaltecía el papel del Estado y de la política imaginada y practicada por varones, o que bien priorizaba el examen de los procesos o estructuras históricas. Un tipo de narrativa que otorgaba a las mujeres (y a otros actores subalternos), un lugar marginal en el que su protagonismo quedaba registrado en alguna nota al pie de página, o servía para ilustrar trayectorias sobresalientes que meritaban saltar al cuerpo del texto. Esa forma de estudiar a las mujeres ha cambiado casi por completo a raíz de nuevas perspectivas y enfoques que han permitido mejorar la comprensión de la experiencia histórica de mujeres de carne y hueso, y de las motivaciones que jalonaron el accionar individual y colectivo a través del tiempo mediante intensos trabajos de archivo.

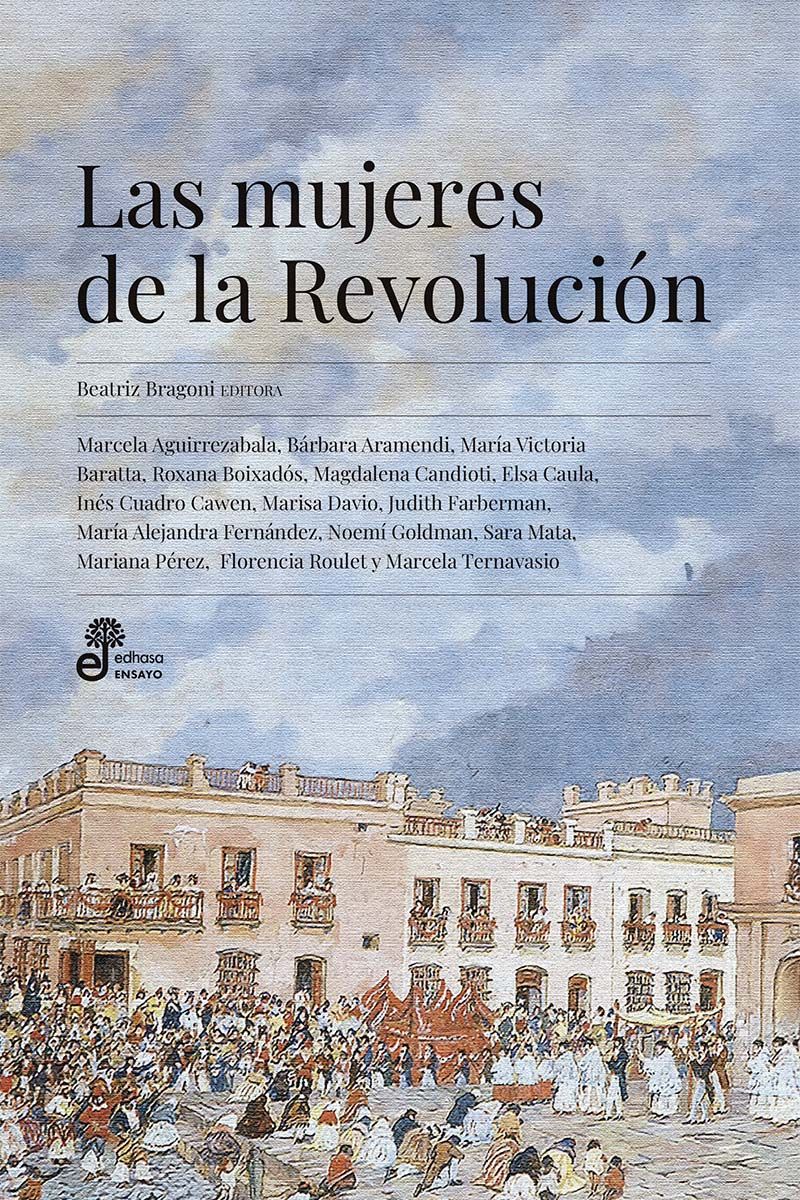

El libro “Las mujeres de la Revolución” constituye un ejemplo del nuevo clima historiográfico que es también político, no sólo por el reflujo o parálisis de derechos consagrados en el actual contexto nacional y global. Lo es también porque reúne un elenco magistral de historiadoras y antropólogas dispuestas a escrutar y narrar los avatares vividos por las mujeres, en el tembladeral de las promesas y tragedias disparadas con las revoluciones de independencia sudamericanas.

Que el libro asuma ese desafío hace no sólo honor a textos u obras seminales como el que les dedicó Jules Michelet a las revolucionarias francesas y que sirvió de musa inspiradora a los narradores del siglo XIX y XX latinoamericano para ensalzar especialmente el protagonismo de mujeres nacidas en hogares patricios, de las que fueron rescatadas del olvido por escritores, cronistas, poetas o artistas para colocarlas en los anales de la revolución. También se hace eco del catálogo de publicaciones pioneras que pusieron en agenda temas y problemas capitales bajo tres recaudos metodológicos principales: la necesaria advertencia de examinar la experiencia social y política de las mujeres en sus propios términos sin anteponer visiones teleológicas y activismos feministas posteriores; el control de perspectivas reivindicativas o revisionistas del pasado revolucionario por sus implicancias en las mitologías nacionales, y el carácter fragmentario de las huellas documentales para restituir, probar e interpretar las formas de politización y movilización social de los grupos o sectores subalternos de aquel tiempo convulso.

Un hallazgo sobresaliente es el que precisa el latido del lenguaje cotidiano de la creciente movilización y politización de las mujeres distinguidas o del común, que espantó a los funcionarios de turno conduciéndolos a reglamentar sus conductas privadas o públicas. Otras experiencias hacen patente la manera en que las mujeres campesinas y urbanas se hicieron cargo de sus hogares, comercios o negocios familiares ante la ausencia permanente o estacional de sus maridos, padres o hermanos que fueron reclutados para formar los ejércitos de la Patria, o bien fueron sancionados por el gobierno revolucionario por no demostrar lealtad suficiente al “sagrado sistema de la libertad” que los curas propagaban en los sermones. También están las que padecieron el destierro de sus maridos enrolados en facciones rivales al círculo gubernamental, y las que se vieron obligadas a transitar la desoladora vida del exilio convirtiéndolas en soportes amorosos o conspirativos de sus parientes proscriptos. Allí sobresalen las súplicas y petitorios elevados por Saturnina Otálora, la esposa de Cornelio Saavedra, y Ángela Baudrix, la esposa de Manuel Dorrego, indignadas por la ausencia de sus maridos e inquietas por el destino de sus casas y la unidad familiar. También las cartas de Guadalupe Cuenca, la sufriente esposa de Mariano Moreno, que sin saber que había muerto en altamar mantuvo intacto el lazo amoroso y la lealtad a la facción morenista perseguida por sus adversarios políticos. A su vez, figuran las epístolas escritas por las chilenas Javiera Carrera y sus cuñadas, Ana Cotapos y Mercedes Fontecilla, desesperadas por el destino de sus parientes presos, engrillados o fusilados por desafiar la autoridad de Pueyrredón, O’Higgins y San Martín.

Entretanto, estas investigaciones no pasan por alto vidas femeninas enredadas en el torbellino de la guerra ni tampoco del debate público que dividió aguas entre los defensores de la causa de América y los firmes defensores del rey español y de las jerarquías sociales que habían sido puestas en jaque por los ideales de libertad y justicia prometidos. Allí sobresalen las mujeres que marcharon con los ejércitos revolucionarios hasta las provincias altoperuanas, entre las que figuró la batalladora Remedios del Valle, cuyo retrato luce junto con el de Belgrano en un billete reciente. También hay trayectos femeninos excepcionales que incluyen a las cacicas pehuenches, Ignacia Guentenao, María Yanqueípi y Josefa Roco, que pactaron primero con los funcionarios del rey español en la frontera y que renovaron su accionar con las autoridades patriotas. En el otro extremo social y dinástico, también figuran las princesas borbónicas que emigraron al Río de Janeiro; Carlota Joaquina de Borbón, María Isabel de Braganza y Leopoldina de Habsburgo; quienes intentaron sin suerte convencer a los americanos del sur para erigir una regencia con el fin de frenar la independencia y se convirtieron en piezas claves de la diplomacia real en medio de la debacle del imperio español.

Como no podía de ser otro modo, “Las mujeres de la Revolución” se hace eco de las mujeres que no jugaron a favor de la Patria naciente, sino que lo hicieron a favor de la contrarrevolución o de los partidarios de la monarquía española. Allí afloran siluetas de matronas ilustres, como Clara Núñez Chavarría, la cuñada de Miguel de Azcuénaga, el vocal de la Primera Junta Gubernativa del 25 de mayo de 1810, quien protegió a prisioneros realistas. Y están también las montevideanas que oficiaron de espías a favor de los portugueses, o dedicaron versos a Fernando VII, todas refractarias de los porteños de Buenos Aires, a quienes responsabilizan del desorden social y el carácter plebeyo que se había hecho patente en la celebración del 25 de mayo de 1815 en Montevideo.

En el medio, lucen varias heroínas convertidas en figuras de devoción de las liturgias nacionales de ayer y de hoy: entre ellas se destaca Macacha Güemes, una mujer que vivió entre dos mundos, el del hermano volcado a la revolución y el de su marido que jugó a favor del pendón real. De modo semejante, en el Paraguay, reluce el protagonismo de Juana María Lara, una hija de la elite asunceña convertida en intermediaria del movimiento separatista de Buenos Aires y de la metrópoli imperial convertida en prócer de la nación en años recientes.

En suma, un volumen compuesto a la luz del tiempo presente, con el rigor y la sensibilidad que merecen las mujeres sumergidas en el torbellino revolucionario que cambió sus vidas para siempre.

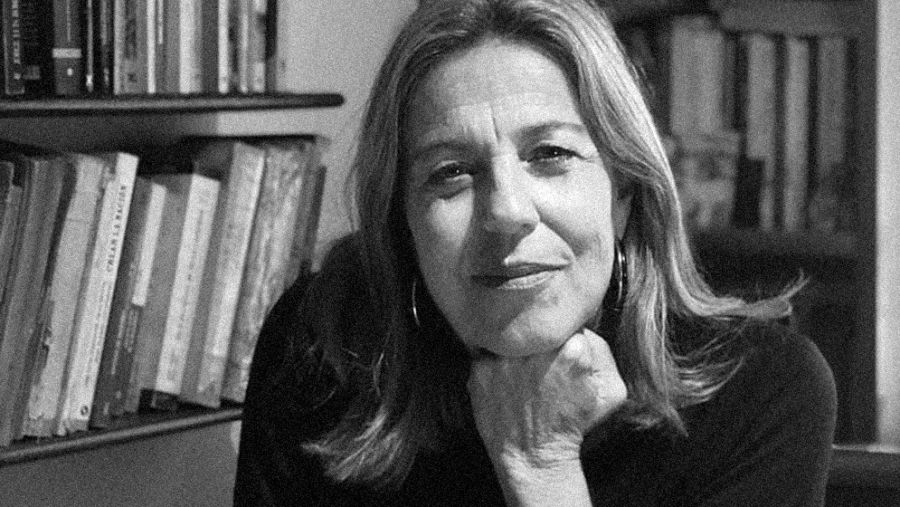

Beatriz Bragoni es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, Profesora Titular regular en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, Investigadora Principal del CONICET y Académica de Número de la Academia Nacional de la Historia (RA). Realizó estudios posdoctorales en la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París. Ha sido profesora invitada de varias universidades europeas y latinoamericanas. Es autora, entre otros libros, de “José Miguel Carrera. Un revolucionario chileno en el Río de la Plata” (Edhasa, 2012) y “San Martín. Una biografía política del Libertador” (Edhasa, 2019). Es editora de “Las mujeres de la revolución” (Edhasa).

por Beatriz Bragoni

Comentarios