Cuando Rosas parecía gozar de un poder indiscutido, una inesperada coalición lo quitó súbitamente de la escena. Su supremacía se había vuelto irritante para otros líderes federales, sus injerencias molestaban a otros en Uruguay y también a Brasil, que no veía con buenos ojos los esfuerzos del porteño para atraer de nuevo a su órbita a Paraguay. Fue Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos y hasta entonces uno de sus aliados, el que lanzó el primer desafío. Con apoyo de Montevideo, del Imperio de Brasil, de Corrientes y luego de Santa Fe, sus ejércitos se pusieron en marcha y en la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852 las fuerzas porteñas fueron rápidamente derrotadas. Rosas escapó y, con ayuda del encargado de negocios británico, se embarcó al exilio a Inglaterra, donde vivió el resto de sus días.

Sumida en el desconcierto y sin autoridades, la ciudad de Buenos Aires fue escenario de una ola de saqueos que solo pudo ser contenida por el fusilamiento de al menos doscientas personas. Urquiza añadió su cuota de violencias fusilando a su vez a varios oficiales de las fuerzas enemigas y colgando a decenas de soldados en los árboles cercanos a la residencia de Rosas, para que quedara en claro el costo de la desobediencia. Poco después, las nuevas autoridades porteñas sumaron más fusilamientos, esta vez, de antiguos miembros de la Mazorca. Urquiza se transformó desde entonces y hasta su muerte en el líder del partido Federal. La nueva hegemonía comenzaba bañada en sangre.

Urquiza convocó rápidamente a un congreso constituyente. Pero la empresa se complicó debido a una disidencia que surgió, no casualmente, en Buenos Aires. Con el retorno de los exiliados y la reconversión de varios de los que hasta el día anterior habían sido funcionarios de Rosas se había formado allí velozmente un nuevo elenco político. Ayudó a galvanizarlo el recelo que les provocaba Urquiza, cuyos planes veían como una amenaza a la autonomía porteña. Desde temprano se destacaron en este nuevo Partido de la Libertad –como pronto se lo conoció– las figuras de Valentín Alsina, un antiguo unitario del grupo rivadaviano, y Bartolomé Mitre, uno de los jóvenes de la Nueva Generación. Aunque ya no creían en la posibilidad de un ordenamiento unitario, se autodefinían como liberales y se consideraban continuadores de la obra de Rivadavia.

El resultado de las elecciones para renovar la Legislatura provincial fue favorable a los antiurquicistas y la sala fue escenario de un debate enfervorizado: había que decidir si se participaba o no de la asamblea constituyente. La ocasión dejó expuesto hasta qué punto la palabra “patria” estaba tensionada entre su significado tradicional y el nuevo que despuntaba. Vicente Fidel López argumentó en favor de participar diciendo: “…amo como el que más al pueblo de Buenos Aires donde he nacido ¡Pero alzo mi voz para decir que mi patria es la República Argentina y no Buenos Aires!”. Su vehemencia fue en vano. En septiembre de 1852 la Legislatura votó el rechazo de la constituyente. Valentín Alsina asumió como gobernador y Mitre como ministro de Gobierno.

Las cosas no fueron sencillas para los dirigentes porteños. Un alzamiento rural de amplio apoyo popular sitió la ciudad con la exigencia de que la provincia se sumase a los “pueblos hermanos” que se reunían para darse una constitución y Urquiza organizó un bloqueo naval del puerto; aun así la ciudad hizo valer una vez más el poder de sus incomparables finanzas y pudo resistir a lo largo de seis meses. Mientras tanto, sobornó a oficiales y soldados enemigos hasta disolver la amenaza. Las tropas rurales, desanimadas por la falta de remuneración por sus servicios, aceptaron el dinero de los porteños y retornaron a sus pagos. La victoria decisiva sobrevino cuando el comandante de la escuadra de Urquiza desertó a cambio de 5000 onzas de oro pagadas por los porteños, lo que puso fin al bloqueo.

Mientras Buenos Aires resistía el sitio, los representantes del resto de las provincias se habían reunido en Santa Fe y, con sorprendente celeridad, habían consensuado el texto de la nueva Constitución, que fue promulgada el 25 de mayo de 1853. Sin Buenos Aires, trece provincias iniciaban formalmente el proceso de organización nacional. Por las elecciones de noviembre de ese año, Urquiza se transformó en presidente de la nación y tuvo a Paraná como sede provisoria de gobierno. En un gesto de alto simbolismo, durante un discurso se arrancó la cinta punzó para anunciar que desde entonces se terminaban los antagonismos entre unitarios y federales. Entre los ministros que eligió, los había, efectivamente, de diversos partidos. En las mismas elecciones quedaron constituidas las cámaras de Diputados y de Senadores (la puesta en marcha del Poder Judicial tardaría bastante más). Sin contar con la Aduana porteña, los fondos de los que dispuso Urquiza para la puesta en marcha del aparato estatal fueron muy escasos, lo que limitó severamente los avances. La carencia de recursos se suplió contrayendo empréstitos en el exterior con tasas muy elevadas. Así y todo, la organización institucional avanzó y el caudillo entrerriano consiguió pasar la banda presidencial a su sucesor, el cordobés Santiago Derqui. Fue una transferencia pacífica, todo un cambio en la política argentina.

Separada del resto, Buenos Aires también se reclamó representante de la Argentina y avanzó en su consolidación institucional. La nación nacía institucionalmente partida. Las relaciones entre ambas partes fueron muy tensas. Buenos Aires promovió la formación de nucleamientos liberales afines en las provincias, mientras que el gobierno de Urquiza cobijaba a grupos que intentaban desbancar a los liberales porteños. Las tropas de unos y otros se enfrentaron finalmente en 1859 en la batalla de Cepeda, con triunfo contundente para las lideradas por Urquiza. Buenos Aires se vio obligada a firmar un tratado de paz que comprometió su incorporación a la Confederación. El acuerdo se refrendó en el encuentro de Derqui y Mitre, el nuevo gobernador porteño, en el palacio de Urquiza en Entre Ríos.

Sin embargo, las desavenencias retornaron. En varias provincias, las luchas entre federales y liberales eran encarnizadas. En San Juan, por caso, a instancias de los liberales fueron asesinados dos gobernadores de orientación federal, y uno liberal corrió la misma suerte poco después. Paraná y Buenos Aires se acusaban mutuamente de estar detrás de los crímenes. Las hostilidades fueron creciendo y el 17 de septiembre de 1861 ambas partes se enfrentaron otra vez en la batalla de Pavón. Nuevamente prevalecieron los ejércitos de la Confederación, pero de manera inexplicable, en medio del combate, Urquiza ordenó a sus tropas la retirada y luego quitó todo su apoyo a Derqui. En consecuencia, la victoria correspondió a los porteños y la Confederación colapsó. Mitre quedaba en los hechos como nuevo jefe de Estado y Buenos Aires se erigía como poder indisputado.

Nunca quedó claro el motivo de la defección de Urquiza, pero en los años siguientes mantuvo una disposición constante a negociar acuerdos con los liberales, para disgusto de algunos de sus seguidores, que no dejaron de sospechar que había traicionado al federalismo. Mitre, por su parte, lo dejó tranquilo en Entre Ríos, contra las exigencias de algunos de sus aliados, como Sarmiento, quien reclamó sin éxito que Urquiza fuese llevado a la horca.

¿Cómo organizar la nación?

La tarea de organizar la nación quedó en manos de las élites porteñas. En los lineamientos más generales acerca de cómo hacerlo, no tenían ellas desacuerdos de fondo con las que se habían reunido en Santa Fe, a instancias de Urquiza, para redactar la Constitución. Más allá de la competencia por el poder, compartían un mismo marco ideológico. A los dirigentes porteños se los llamaba “liberales”, pero en verdad las ideas del liberalismo eran también hegemónicas entre sus rivales. Los unos y los otros coincidieron en que la soberanía popular debía ser limitada de diversas maneras para que no pusiese en riesgo el lugar de preeminencia de las clases acomodadas. Coincidían en que tenía que ser canalizada a través de representantes en un esquema institucional con división de poderes. También, en la necesidad de reservar para los individuos una serie de derechos que la voluntad popular no podía tocar, empezando por el de propiedad. Todos estaban de acuerdo en que había que promover el crecimiento económico dando amplias libertades y facilidades a la iniciativa privada. Siguiendo a Adam Smith, Juan Bautista Alberdi –al servicio de la Confederación y rival intelectual de los liberales porteños– llamaba incluso a favorecer el “egoísmo”, ya que, al enriquecerse, los individuos labraban al mismo tiempo la grandeza del país. Todos compartían asimismo la opinión de que debía haber ferrocarriles e inversiones extranjeras y que era conveniente fomentar la inmigración y la educación.

De hecho, la Constitución sancionada en 1853 bajo auspicios de los federales estaba fundada en esos principios y se inspiraba en la carta magna norteamericana, modelo de republicanismo liberal. El texto afirmaba al individuo como único sujeto de derecho: no se reconocía que los tuviesen las comunidades, ni la naturaleza, ni las generaciones pasadas o futuras. Solo los individuos. Para ellos aseguraba la igualdad ante la ley (la esclavitud quedó por fin abolida) y reservaba una serie de libertades y derechos civiles amplios, como comerciar, transitar por el territorio, asociarse, publicar sus ideas y por supuesto, poseer propiedades. La Constitución no hacía diferencias entre argentinos y extranjeros y de hecho daba al Estado el mandato de propiciar la “inmigración europea”. Disponía la libertad de cultos (salvo para los indígenas, que al menos en este punto no serían iguales ante la ley, ya que la Constitución mandaba que se promoviera su conversión al catolicismo).

Todas estas libertades quedaban definidas a la manera liberal, como “libertades negativas”: se levantaba cualquier impedimento que pudiera bloquearlas, pero el texto se desentendía de los condicionantes económicos, étnicos o de género que pudiesen hacer que unos tuviesen la posibilidad de aprovecharlas realmente y otros no. Del mismo modo, establecía toda una serie de contrapesos y dispositivos para prevenir la posibilidad de que los gobernantes ejercieran el poder de manera despótica y avanzaran sobre los derechos individuales. Sin embargo, no preveía ninguna protección similar ante la posibilidad de que los ricos o el funcionamiento del mercado tuviesen efectos negativos sobre las libertades reales de otros sectores sociales o sobre el futuro colectivo.

La Constitución recortaba dos planos claramente diferenciados: el de lo público y el de lo privado. Las “acciones privadas de los hombres” eran cuestión sobre la que el Estado no debía interferir. Asuntos como las relaciones de clase o las que se entablaban entre varones y mujeres quedaban en el dominio privado: no se las reconocía como materia de discusión política ni mucho menos de legislación. Sobre los derechos políticos, no especificaba nada –se sobreentendía que todos los varones adultos continuarían ejerciendo el voto como hasta entonces–, pero advertía que el pueblo no podía gobernarse sino a través de representantes. Quedaban prohibidas las reuniones de personas que se atribuyesen la voz del pueblo y peticionasen en su nombre.

En lo que respecta a la organización del Estado, el texto establecía un ordenamiento federal, con atribuciones que permanecerían en las provincias, aunque no la de establecer aduanas interiores, acuñar moneda propia o limitar la navegación de los ríos. Pero al mismo tiempo emplazaba un Ejecutivo fuerte que podía intervenirlas en situaciones excepcionales. El presidente sería elegido no por voto directo de los ciudadanos, sino indirectamente, por intermedio de representantes reunidos en un “colegio electoral”.

El Poder Legislativo constaría de dos cámaras, una de Diputados de toda la nación y otra de Senadores en representación de los intereses de sus provincias (designados por sus respectivas legislaturas). El sentido de que fuese bicameral era tanto el de balancear el poder de cada provincia como el de reservar a un cuerpo más elitista, como lo sería el Senado, una serie de atribuciones que quedaban así “resguardadas” de la voluntad de las mayorías (el mismo sentido tenía el colegio electoral). Por caso, los senadores controlaban las designaciones de algunos cargos cruciales, como los de los jueces y militares, y podían bloquear las leyes propuestas por los diputados.

Finalmente, el Poder Judicial estaría encabezado por una Corte Suprema designada por el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Los cargos de los jueces como los de las instancias inferiores serían vitalicios. El criterio de esta normativa se fundamentaba en la necesidad de que el Poder Judicial no dependiese de los gobiernos de turno, pero también de que se mantuviese fuera del alcance de los votantes, quienes no podrían así incidir de ningún modo en sus decisiones.

En fin, se trataba de todo un sistema de división y balance de poderes “contramayoritario” –así lo llaman los especialistas–, pensado para canalizar la voluntad popular tanto como para imponerle limitaciones muy precisas. En ese diseño, los habitantes del común no tuvieron ninguna participación. Las mujeres tampoco.

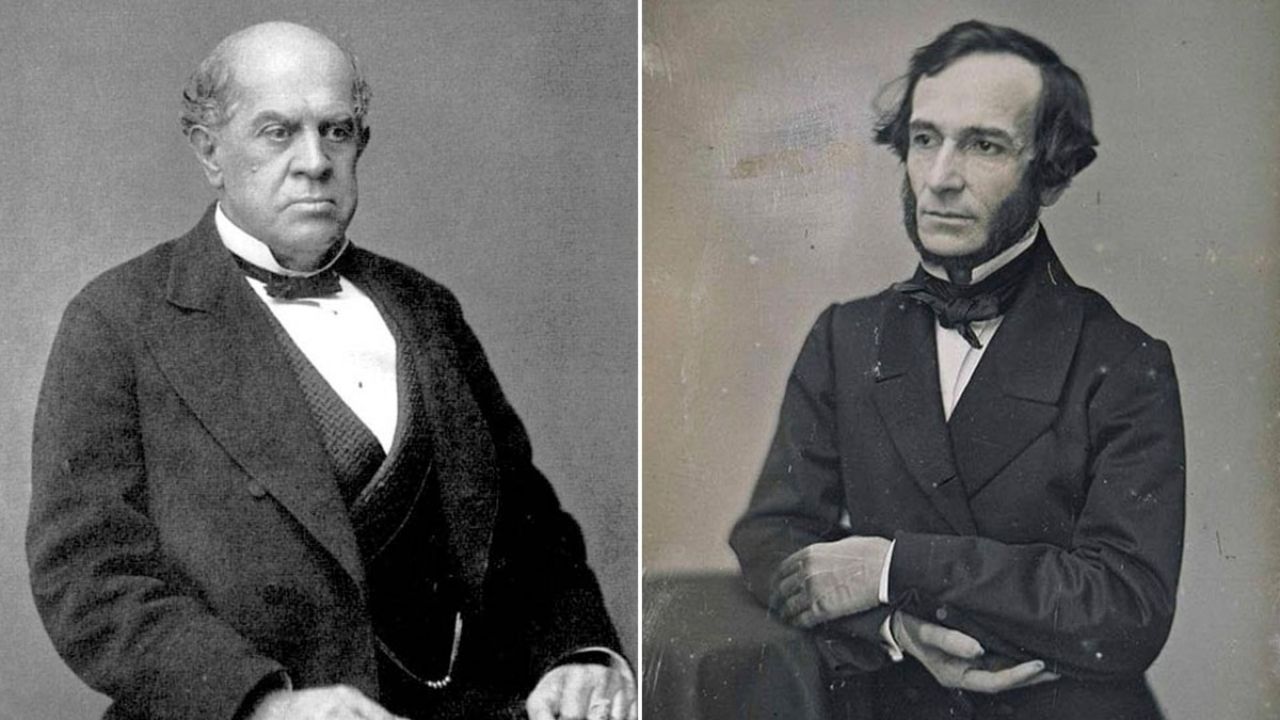

Sarmiento y Alberdi

Un escalón más abajo de estos lineamientos muy generales en los que había acuerdo, comenzaban las diferencias. En la aplicación práctica de estos principios y en el modo de concebir la tarea de la organización nacional hubo discrepancias diversas, no solo entre los dos partidos sino también entre los propios liberales. De hecho, la organización nacional estuvo precedida de un intenso debate intelectual que proveyó muchas de las ideas que condujeron el proceso. Hubo posturas de todo tipo, pero dos jóvenes de la Nueva Generación fueron quienes más se destacaron por sus aportes: Domingo F. Sarmiento y Juan B. Alberdi, considerados los padres fundadores de la tradición liberal argentina. Ambos tenían un gran escepticismo respecto de las capacidades de la población criolla y, en consecuencia, creían en la necesidad de reformar profundamente sus costumbres como condición previa a lo que por entonces se llamaba “el progreso”.

En 1845 Sarmiento había publicado su “Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas”, llamado a convertirse en el libro más influyente de la historia argentina. Allí ofreció una particular narrativa acerca de las dificultades del país y los modos posibles de superarlas. Para Sarmiento, las discordias de la época no eran meros enfrentamientos de partido, sino una lucha dramática entre dos tendencias históricas. Se trataba de la “civilización” (que a pesar de sus errores encarnaban los unitarios) tratando de abrirse camino en un terreno todavía dominado por la “barbarie” (representada por los federales). Era una antinomia que ya habían puesto en circulación los unitarios en la década anterior, a su vez retomada del vocabulario que empleaban los europeos para justificar su expansión colonialista. El enfrentamiento de partidos expresaba realidades sociales y culturales profundas. La “civilización” venía de la mano de las clases letradas de las ciudades, especialmente las de Buenos Aires, que representaban una avanzada de la cultura y de las costumbres europeas, portadoras del progreso. La “barbarie” se hacía fuerte en el espacio rural, especialmente en el interior del país, y entre los pobladores criollos mestizados de clase baja, que eran los que engrosaban las montoneras. No era, en fin, el combate de dos partidos sino de dos países diferentes y contrapuestos. El progreso requería que las fuerzas de la “barbarie” fuesen erradicadas de raíz, un modo de concebir las tareas de la hora que, naturalmente, invitaba a la intolerancia hacia los adversarios políticos y hacia las clases bajas, al menos tal como se presentaban en ese momento.

En el menosprecio de la población criolla Alberdi coincidía plenamente. En 1852 escribió sus “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, texto que sirvió de base para la Constitución del año siguiente. Allí explicaba que, más que escribir buenas leyes, había que cambiar radicalmente la naturaleza de la población. Se trataba de “suplantar nuestra actual familia argentina por otra igualmente argentina, pero más capaz de libertad, de riqueza y progreso”. Para ello era indispensable poblar el país con inmigrantes de la “raza anglosajona”, industriosa, hábil para el comercio y apta para la libertad. Con su simiente y su ejemplo se iría modificando el perfil étnico y cultural de los habitantes del país hasta hacerlos dignos de la vida republicana.

Había, sin embargo, entre Sarmiento y Alberdi matices interesantes. Alberdi confiaba en que la inmigración y el crecimiento económico irían reformando lentamente el perfil de la población, que se iría educando “por las cosas”, es decir, por el trabajo y por el ejemplo de prosperidad de los vecinos. Mientras eso sucediera, era mejor restringir los derechos políticos de las clases bajas y dejar el gobierno en manos de las élites. Había que erigir primero una “república posible”, imperfecta y limitada; el tiempo para una “república verdadera”, más abierta y participativa, llegaría más adelante. La tarea requería paciencia y no violentar demasiado las tradiciones, lo que podía generar una reacción política que terminara abortando la misión.

De temperamento más nervioso, Sarmiento no estaba dispuesto a tales esperas. Coincidía en la necesidad de atraer inmigrantes, pero proponía que el Estado tuviese además una intervención enérgica para sentar las bases del “progreso” de manera inmediata. Con respecto a los federales y a las montoneras, llamó a aplastarlos sin contemplaciones. Pero en referencia a la supuesta incapacidad de la población local, confiaba en que podía remediarse con una intensa política de educación pública que hiciese llegar escuelas primarias a cada rincón del país. Su confianza en el papel “civilizador” de la cultura y la ciencia era prodigiosa. En las escuelas que imaginaba, la formación debía ser integral, igual para varones y mujeres de todas las clases sociales. En eso su pensamiento era de avanzada para la época. También proponía que hubiese políticas de tierra tendientes a formar una amplia clase de granjeros independientes. Para él, como para todos los liberales de entonces, la posesión de propiedad llevaba a una conducta autónoma y racional, indispensable para la vida republicana. Por último, confiaba en que la participación política, especialmente en el plano municipal, sería también una formidable escuela de ciudadanía.

En comparación con Alberdi, entonces, Sarmiento parecía más dispuesto a abrir el juego político relativamente pronto, más preocupado por facilitar el acceso a la propiedad, más interesado en la difusión masiva del saber. La contracara de este aparente democratismo era que presuponía una enérgica intervención desde arriba que debía quebrar cualquier resistencia. La capacidad pedagógica de las élites y su disposición benevolente respecto del bajo pueblo dependían de que este aceptara ser alumno obediente y aprendiera más o menos rápido a comportarse de manera “civilizada”. En la misión que Sarmiento imaginaba para la cultura urbana y para la élite letrada –tomar por asalto el mundo rural, de clase baja y mestizo, para forzarlo a reformarse según el modelo europeo– se reconocía todavía algo del espíritu de la conquista colonial. Las ideas de Alberdi eran más explícitamente elitistas, pero la mayor paciencia que solicitaba acaso significara menos violencias en lo inmediato.

La organización nacional no seguiría del todo ni las propuestas de Sarmiento ni las de Alberdi, aunque tomara elementos de ambas. El avance del capitalismo, las presiones del mercado internacional y los intereses de la burguesía ganadera local terminaron moldeando la nueva nación tanto o más que las iniciativas de las élites político-intelectuales. La inmigración masiva pronto arribó, de manera espontánea más que por efecto de las políticas del Estado; trajo más bien gentes del sur y del este de Europa, antes que los anhelados anglosajones. Sarmiento no pudo ver la concreción de su anhelada división de la tierra entre propietarios medianos, pero sí la implementación de sus ideas en referencia a la educación pública. La apertura hacia una mayor participación política de las clases bajas debería esperar todavía muchas décadas. De hecho, como veremos, se dio un proceso inverso de mayor monopolio de las decisiones en manos de una élite cerrada, en una medida tal que terminó escandalizando incluso al propio Alberdi.

Conducida por las élites liberales porteñas y sus asociados del interior, la organización nacional fue acompañada de una intensa violencia de Estado dirigida contra los federales, contra los indígenas y, en general, contra el bajo pueblo. El sistema federal que terminó implementándose se acercó todo lo posible al centralismo que habían predicado los unitarios.

Ezequiel Adamovsky es historiador e investigador del CONICET, autor de “Historia de la Argentina. Biografía de un país” (Crítica).

También te puede interesar

por Ezequiel Adamovsky

Comentarios