“[...]Pese a que puede llamar la atención a los lectores de este prólogo, nunca Tulio Halperin Donghi colocó al peronismo como objetivo central de sus estudios sobre la historia argentina. Pero, como confiesa en su advertencia de la edición de 1994 de “Argentina en el callejón”, fue la fecha del 17 de octubre de 1945 “la que marcó también para mí, como en la canción de María Elena Walsh, el ingreso ya irrevocable en la intemperie de la historia”. No es difícil de entender: Tulio cumpliría 19 años diez días después de aquel otro día que se ha convenido en aceptar como una bisagra de la historia. Los escritos sobre el peronismo del mejor historiador argentino no obedecieron, pues, a una pretensión académica, sino a la necesidad imperiosa de intervenir en los misterios del presente, del devenir de “su” presente personal, tratando de conectarlo con un pasado apenas más claro. Perón nunca fue, para Tulio, un Rosas, un Mitre o un Roca, a quienes se podía acercar, con mayor o menor intensidad emocional, con las armas de su profesión. Perón fue, siempre, aun después de muerto, una presencia inmensa y contemporánea. Así surgieron páginas inolvidables pero, como veremos, también cambiantes e, incluso, previsiblemente contradictorias. Que califique lo contradictorio como previsible no debería llamar la atención si se tiene en cuenta que el nacimiento del peronismo lo sorprendió como un joven cuyo destino indefectible era, precisamente, cambiar “más de una vez su perspectiva”, en una larga marcha de “self-subversion”. Tulio nació a la vida consciente junto con el peronismo y se fue de esta vida con otra versión del peronismo en el gobierno. Fue una convivencia de siete décadas nada fácil, signada siempre por el deseo voraz de comprender lo que, creo yo, en el fondo de su alma le resultaba incomprensible.

Separando la paja del trigo, propongo cuatro momentos centrales y diferentes en las reflexiones de Tulio sobre el peronismo. El primer momento, como para otros intelectuales argentinos, fue la caída de Perón, un entusiasmo pasajero después de su estadía en ese campamento de refugiados culturales que fue la revista “Imago Mundi”, fundada por José Luis Romero. Paradójicamente, aquello no marcó un final sino un principio, el principio de esa permanente perplejidad colectiva a la que iba a invitar la terca persistencia de un movimiento político al que en aquel momento se le decretaba equivocadamente la muerte. Apenas unos meses después de aquel septiembre de 1955, en el invierno de 1956, Tulio, de tan solo 29 años, convocado por la revista “Contorno”, publicó “Del fascismo al peronismo”.

El segundo momento fue 1964, época del Perón proscripto y desterrado pero del peronismo vivo, movilizado y atravesado por conflictos internos que precisamente excitaban esa movilización y devolvían a Perón al centro de la escena. Ese año Tulio publicó, en Montevideo, “Argentina en el callejón”, una versión mejorada de su participación en el volumen “Argentina 1930-1960”, una empresa colectiva ideada por Editorial Sur en 1961.

El tercer momento fue treinta años después, en 1994, ya dejado atrás (pero no en el olvido) el extrañamiento provocado por la brutal violencia con que el general Onganía destruyó la Universidad de Buenos Aires. A instancias del Club de Cultura Socialista José Aricó, que lo invitó a escribir y exponer en una de sus reuniones

una continuación de “Argentina en el callejón” hasta 1993, Tulio conmovió a los asistentes a ese encuentro con un anticipo del libro, “La larga agonía de la Argentina peronista”, que, aun pensado por quienes lo convocaron como una prolongación de ese otro texto, fue una novedad conceptual, como más adelante veremos.

El cuarto momento es un vacío y un enigma, un “no momento”. Me explico: en los veinte años que transcurrieron entre 1994 y su muerte, Tulio no volvió a escribir nada de largo aliento sobre el peronismo: solo fugaces intervenciones aquí y allá, pese a que la realidad, desde el nacimiento del kirchnerismo, desafiaba (veremos hasta qué punto) los conceptos de “La larga agonía…”. Ese es el vacío. El enigma (¿por qué no escribió?) quizás se resuelva de manera pedestre: pudo ser el hartazgo frente a un recorrido que tenía mucho de circular. O quizás Tulio estaba abocado desde los mismos años noventa a una obra que lo subsumiera todo, una historia argentina,

la historia argentina de Tulio Halperin Donghi, lo que definitivamente nos falta. [...]

La larga agonía de la Argentina peronista

Comencemos por aclarar que el título ha sido y suele ser la fuente de un equívoco. Tulio no nos habla en su ensayo de la agonía de una fuerza política sino de una sociedad, como se lo aclara a Carlos Pagni en una entrevista que le concedió en septiembre de 2008 y fue publicada en La Nación bajo el sugerente título “Ya me acostumbré a la idea de que Argentina es peronista”. Ciertamente, el centro de la historia es “la fiera agonía de la sociedad perfilada bajo la égida del peronismo”, pero el mismo Tulio se encarga de resaltar en su libro que las “huellas negativas” se deben buscar en la política y muy atrás en el tiempo, con el surgimiento de la democracia de masas. Hay en la vida pública argentina “hasta casi ayer” (¿hasta casi ayer?; ¿se refiere Tulio a 1983?) una “negación recíproca de legitimidad” entre las fuerzas que se enfrentan. (Siempre me he preguntado si “negación recíproca de legitimidad” fue otro modo literario de Tulio de referirse a la “guerra civil larvada”).

Vale la pena retener esta idea, la de negación recíproca de legitimidad, como una constante argentina. Tulio apela a ella para aplicarla al conflicto exasperado y permanente entre Yrigoyen y sus adversarios, entre el Régimen y la Causa, y por supuesto la aplicará profunda y morosamente al conflicto entre peronistas y antiperonistas. Pero resaltará al mismo tiempo una diferencia. Mientras Yrigoyen había encontrado en la “fe cívica” la coartada ideológica que le hizo posible presentar la construcción de una imbatible máquina electoral como una empresa de redención nacional, Perón pensó la política como “una técnica para suscitar la obediencia” (ideología de “Estado Mayor”, según la había bautizado José Luis Romero), privándose del sufragio libre como herramienta legitimante. Escribe Tulio: “Este hombre, que supo como nadie obtener del electorado las respuestas que de él deseaba, había perdido hasta tal punto la fe política […] que nunca advirtió a cuánto renunciaba al ver en sus victorias electorales tan solo una confirmación […] de su innato genio de conductor”. A lo que renunciaba precisamente, en la mirada de Tulio, era a la legitimación ante sus adversarios, lo que quizás sí intentó, en medio de la violencia y la sangre, durante su agonía personal, en 1972 y 1973.

Pero esto es apenas una faceta. Hay una gran novedad en “La larga agonía…” en comparación con los escritos anteriores de Tulio: el reconocimiento del peronismo como “revolución social objetiva”. El “fascismo posible” de 1956 ha quedado atrás. Perón había edificado una sociedad nueva que había adquirido vida propia, más allá del fundador, “y, aunque no tenía modo de perdurar, sencillamente se rehusaba a morir”. Que esa sociedad había cobrado vida propia se constata por dos hechos: Perón, discípulo del general Sarobe –revolucionario del 6 de septiembre, hombre de confianza de Agustín P. Justo–, fue siempre más conservador que su criatura, se sumó a la ola de reforma social y de nacionalizaciones con un escondido recelo y quiso restablecer vanamente, ya desde 1949, algún equilibrio económico. El segundo hecho fue que quienes lo derrocaron no quisieron (o supieron, o pudieron) avanzar hacia lo que Tulio llama en el libro “metas lógicas”. Hay en esas dos palabras motivo para la reflexión. ¿Qué significaron para Tulio? Ya es un lugar común argumentar que las experiencias de gobierno entre los dos peronismos de Perón, entre 1955 y 1973, y todavía más allá, en 1976, se enfrentaron a la impugnación recurrente y eficaz de la sociedad peronista, condenada al llano pero no a la extinción.

En cambio, es sorprendente la idea de autolimitación que transmite Halperin. Esos mismos gobiernos, no importa su sello de origen, se aceptaron maniatados en su voluntad de cambio por la presencia vigorosa de lo ausente. “Metas lógicas” habría sido la imposición de una disciplina permanente, de una reestructuración de la

economía que modificara irreversiblemente a la sociedad, sacrificando igualdad en el altar del crecimiento. Eso nunca terminó de ocurrir. El ejemplo que más llama la atención de Tulio es el de la Junta Militar de 1976 que, en medio del terror, le ordenó al ministro de Economía que cualquier aspiración de cambio debía respetar la

restricción de que el pleno empleo no podía ser sacrificado. Si bien este es el más llamativo, no es el único ejemplo, y lo que nos está transmitiendo es que los actores de la sociedad peronista fueron la Argentina entera –peronistas, no peronistas y antiperonistas, militares y civiles, partidos políticos, Iglesia, fuerzas vivas, factores

de poder–, aceptando unánimemente, en el devenir de los acontecimientos, la limitante oculta: el árbol plantado en 1945 no podía ser talado, aunque en las palabras se prometiera que iba a ser talado.

Halperin se detiene, naturalmente, en Alfonsín, con una protesta poco disimulada, la protesta de quien había depositado muchas esperanzas en el protagonista de 1983: “Una gestión menos imaginativa hubiese sido a la postre más exitosa. El presidente aspiraba a ser algo más que el jefe del radicalismo; como Perón en su última encarnación, vislumbró por un momento la posibilidad de ejercer su liderazgo no solo por encima de las divisiones partidarias, sino aun dentro de cada una de estas. […] Esa posibilidad era recogida por la fórmula que hacía de Alfonsín el líder de un Tercer Movimiento Histórico, heredero a la vez de Yrigoyen y de Perón, fórmula que –aunque poco compatible con el austero credo institucionalista del presidente– se ofrecía sin embargo como una tentación tenaz para su imaginación política”. [...]

Para Tulio, en efecto, Alfonsín no comprendía del todo la nueva economía ni la nueva sociedad. La hiperinflación de 1989 constituyó “el momento resolutivo” en la interminable agonía que llegaba así a su fin para la sociedad forjada por la revolución peronista. Y Tulio cerró su libro con el párrafo que probablemente muchos de ustedes recuerdan: “Este fin fue también un principio; el principio de los días que estamos viviendo. A la memoria de esa experiencia debe su fuerza el orden socioeconómico y político que hoy [1994] vemos perfilarse; es ese recuerdo aleccionador el que les da a las mayorías la fortaleza necesaria para soportar la ostentosa indiferencia de los sectores privilegiados por las penurias que siguen sufriendo los que no lo son, y ofrecer su resignada aquiescencia a la progresiva degradación de las instituciones cuya restauración celebraron con tan vivas esperanzas hace diez años. Gracias a él, en suma, la Argentina que ha logrado finalmente evadirse de su callejón se resigna a vivir en la más dura intemperie”".

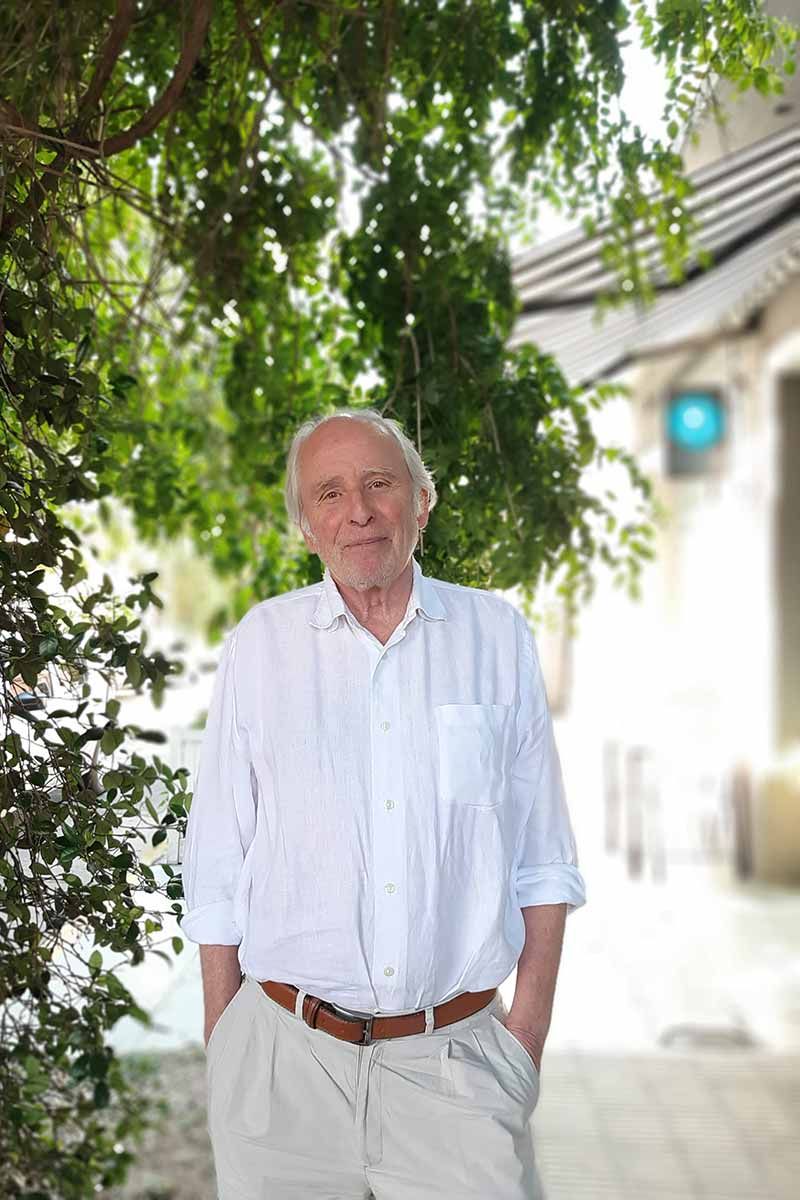

[Fragmento de “Tulio Halperin Donghi y una convivencia de setenta años con el peronismo”, de Pablo Gerchunoff; prólogo de “La larga agonía de la Argentina peronista” (Siglo XXI)]

Pablo Gerchunoff es un destacado historiador cuyas investigaciones tienen como centro la economía. Investigador y profesor de la UBA y de la Universidad Torcuato Di Tella, entre muchas otras instituciones, fue miembro del gabinete económico de Raúl Alfonsín. Esa cercanía inspiró su último libro “Raúl Alfonsín. El planisferio invertido”, una biografía del ex presidente que tuvo gran impacto en 2022, año de su publicación.

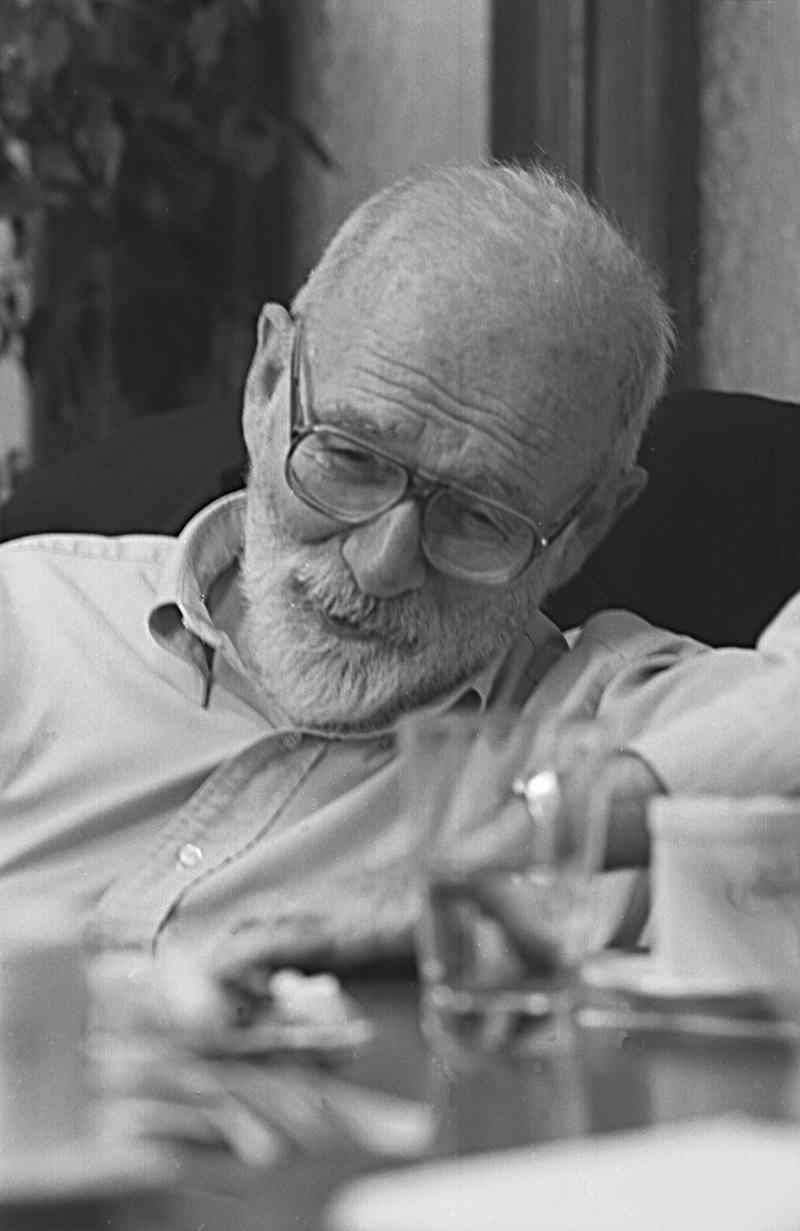

Perfil de Tulio Halperin Donghi

Fue uno de los más destacados historiadores argentinos. Sus libros son verdaderos hitos en los estudios historiográficos sobre Argentina y Latinoamérica. Nació en Buenos Aires en 1926. En la Universidad de Buenos Aires se doctoró en Historia y Derecho. Se formó luego en Turín y en la École Pratique des Hautes Études de París. Hasta casi el final de la década del '60 vivió y enseñó en la Argentina. Luego fue profesor de la Universidad Oxford (Gran Bretaña) y más tarde en Berkeley, donde murió en 2014.

“Revolución y guerra” es tal vez su libro más importante pero también se destacan “Tradición política española e ideología revolucionaria de Mayo”, “Una nación para el desierto argentino” y “Guerra y Finanzas en los orígenes del estado argentino (1791-1850)”. Obras como “Argentina. La democracia de masas”, “La larga agonía de la Argentina peronista” y “Argentina en el callejón”, delatan su enorme interés por el devenir político del país durante el siglo XX.

Una tapa polémica

En 2014, NOTICIAS llevó como nota principal del número correpondiente al Día de la Bandera, un artículo sobre Manuel Belgrano que recogía algunas ideas del último libro de Tulio Halperin Donghi: “El enigma Belgrano. Un héroe para nuestro tiempo” (Siglo XXI). Allí el historiador hacía una descripción del prócer bastante alejada de la “hagiografía” popular. Para esa nota, Halperin Donghi dio por escrito su última entrevista a un medio argentino.

Comentarios